ピアノアドヴェンチャーって

難しいの?

ピアノアドヴェンチャーって

進みが遅いよね?

大丈夫?

他メソッドから移行したい!

でもどのレベル?

そんなご質問にお応えしたく、

・難易度

・各レベルで学ぶ内容

・ピアノアドヴェンチャーの特徴的な内容

・次のレベルまでに身につけておきたいこと

などをまとめました。

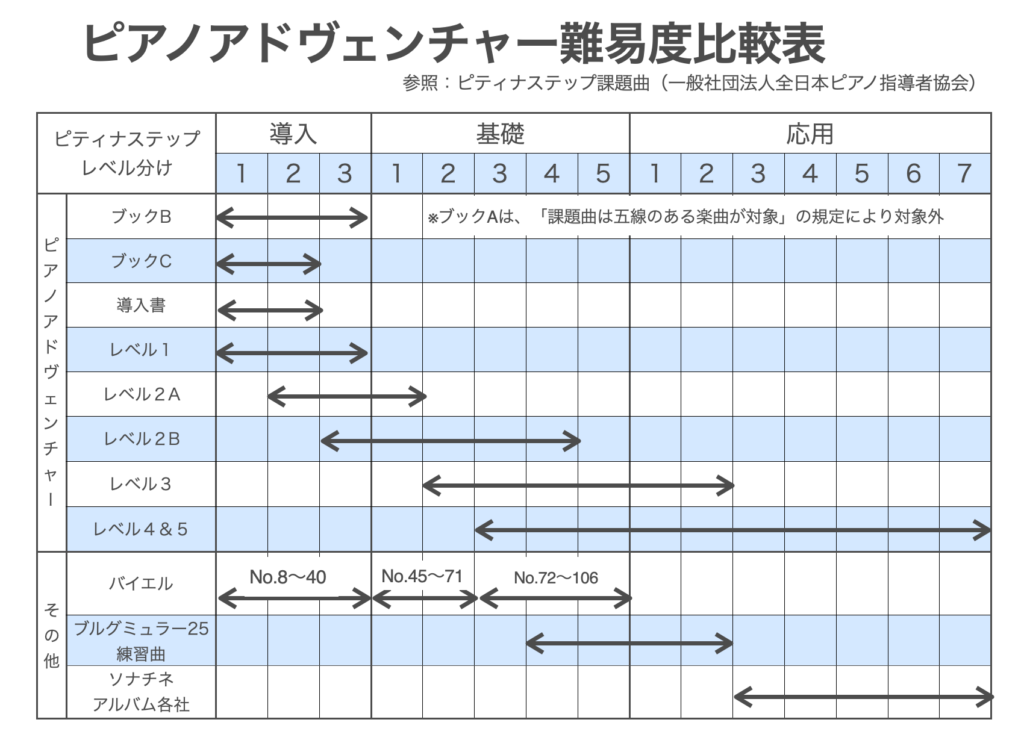

難易度(他メソッドとの比較)

こちらの表は

ピティナステップの課題曲

をもとに作成したものです。

他のメソッド(バイエル、ブルグミュラー25の練習曲、ソナチネアルバム)との比較を作成しました。

ピティナステップとは?

一般社団法人全日本ピアノ指導者協会が主催するピアノ学習成長サポート制度。

23ステップのレベルが指定されている「課題曲」を演奏し、各レベルの合格を目指すステージです。全国約500地区で開催されており、多くのピアノ学習者が参加しています。

参考:ピティナステップ課題曲(一般社団法人全日本ピアノ指導者協会)HPより

「ピアノアドヴェンチャーは進みが遅い」

と言われます。

たしかに遅いのです。

でもご覧のとおり、

レベル4&5になると一気に進みます。

それは

ブルグミュラーやソナチネレベルを

ほぼ初見で弾ける力がつくからです。

ブルグミュラーやソナチネって

多くの方が挫折するレベルなんですよね。

そのレベルを

一気に進めるって

とても魅力的だと思うんです。

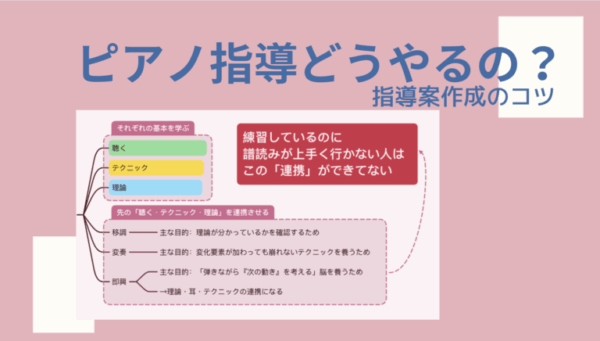

なぜレベルが上がると進みが早いのか?

1、「体験→理論」の流れで、学びがスムーズだから

音楽指導のむずかしさは、

拍・リズム感・音感などの

目に見えない「感覚」 を身につけさせること。

これらがあるかどうかで、

その後の音楽学習の楽しさや

進度が大きく変わります。

でもそこを怠ると

「何度も練習してるのに弾けない…」

となりがち。

なのでまず感覚的に体験し、

慣れたら理論を学びます 。

すると、

自然にできた!

何となくできた!

と、学習のストレスが少ないのです。

この考えは

教育心理学(人が学ぶ仕組み) にも

基づいています。

このように「体験」

をしながら進めるので

最初は進みが遅いけど、

レベルが上がったらその効果を発揮します。

2、分析力を養い初見力を高めてるから

よくある譜読み方法は

音符だけを読んで

ひたすら練習する方法。

意味の分からない言葉を覚えるのは

とても苦痛です。

そこでピアノアドヴェンチャーでは、

「パターン認識」を行いながら

譜読みをします。

これにより、

曲の構造を理解するのが早いのです。

本を読む前に目次を読んで

「どんなことが書かれているか?」

を把握する感じ。

わかって読むのと

1字ずつたどって読むとでは

読みやすさが違います。

このように

暗記力に頼らず構造を読むので

長い曲でも譜読みが早いのです。

そこでざっくりですが、各レベルの

・主な内容

《感じる・体験の要素》

《聴く要素》

《テクニック要素》

《理論要素》

・ピアノアドヴェンチャーならではの特徴的な内容

・次のレベルへ進むために身につけておきたい内容

をまとめました。

ピアノが楽しい!

譜読みが楽しい!

練習が楽しい!

そんな生徒さんが増えるとうれしいなと思います。

各レベルの学習内容

・はじめてのピアノアドヴェンチャー ブックA

・はじめてのピアノアドヴェンチャー ブックB

・はじめてのピアノアドヴェンチャー ブックC

・ピアノアドヴェンチャー 導入書

・ピアノアドヴェンチャー レベル1

・ピアノアドヴェンチャー レベル2A

・ピアノアドヴェンチャー レベル2B

・ピアノアドヴェンチャー レベル3

ピアノ指導の教科書

ピアノ指導の教科書