ピアノアドヴェンチャー、

教えてみたいけどどうやるの?

という先生向けに書いています。

「遊んでるようなレッスン」のためには、課題の目的を知る

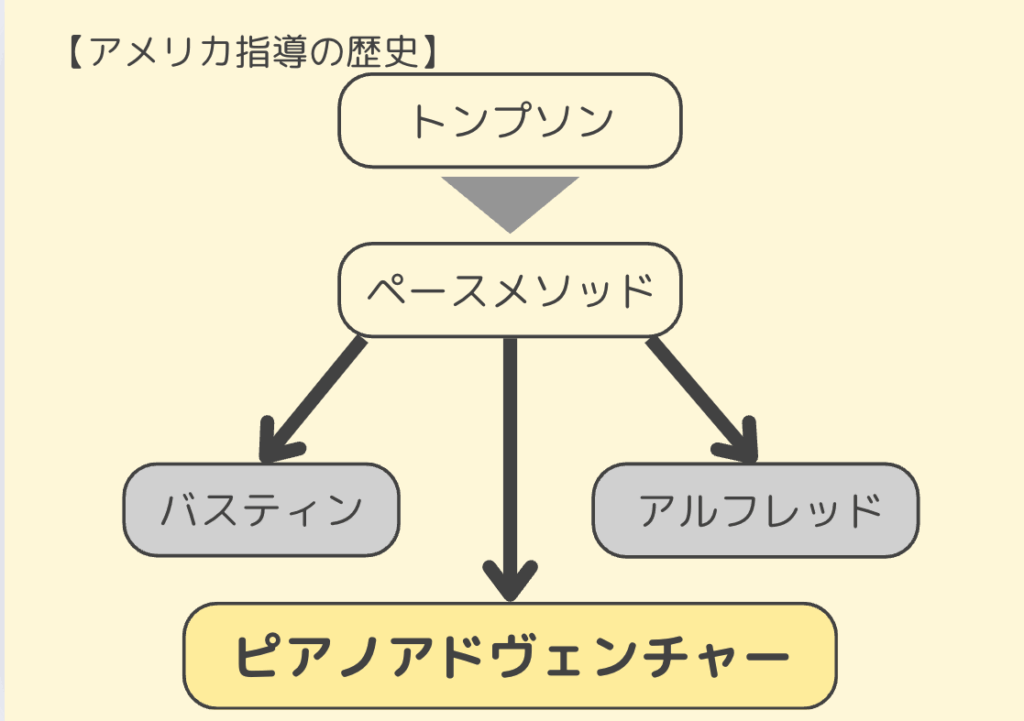

ピアノアドヴェンチャーは

アメリカ指導の元になってるペースメソッドから作られました。

ペースメソッドとは

ペース博士が開発したピアノメソッドで

教育心理学(人が学ぶ仕組み)を応用してます。

単に繰り返して覚えるのではなく、

人が言葉を覚え 話すような自然な工程で

作られてるんですよね。

ペースメソッド以降のメソッドは

この教育心理学が応用されています。

このピアノアドヴェンチャーも同じ。

ピアノアドヴェンチャーって

「楽しい音楽で学べる!」

の印象があるようですが、

実は、それだけじゃなくて

自然に学べる仕掛けがたくさんあります。

なので先生がその仕掛けの目的を知り

生徒さんに促すと、

「自然に」「遊んでるように」学べるのです。

そこで私が

何を意識して指導しているのか?を

ご紹介します。

音楽ルール(概念)を教えるってどうするの?

1:何の音楽ルール(概念)を教えるか?を決める

ピアノアドヴェンチャーに限らず

アメリカ教材は、

「曲を通じて、音楽ルール(概念)を教える」

という概念を教える指導方法です。

一般的には、

「曲が弾ける=力がついた」と思いがち。

昔の私がそうでした。

例えばブルグミュラーが弾けても

同じレベルの曲がサラッと弾けるか?

となると弾けないことが多いですね。

でも算数で

「足し算」の概念が身に付いたら

数字を変えられても解けますよね?

足し算の概念を知らずに

丸暗記という人は少ないです。

音楽指導でも同じ。

概念が身についてたら

音符が変わっても

ほぼ初見で弾けるのです。

例えば、

・4分音符

・2分音符

・全音符

の概念が身についていたら

それらが入ったリズムは

順番が変わっても鳴らすことができます。

この「順番が変わってもできるか?」

が大事だと思うんですよね。

レッスンでは概念(音楽ルール)を教える

レッスンでは概念(音楽ルール)を教える なので「曲が弾ける」で終わらせず、

各ユニットに課せられた

音楽ルール(概念)を身につけるのを

目指します。

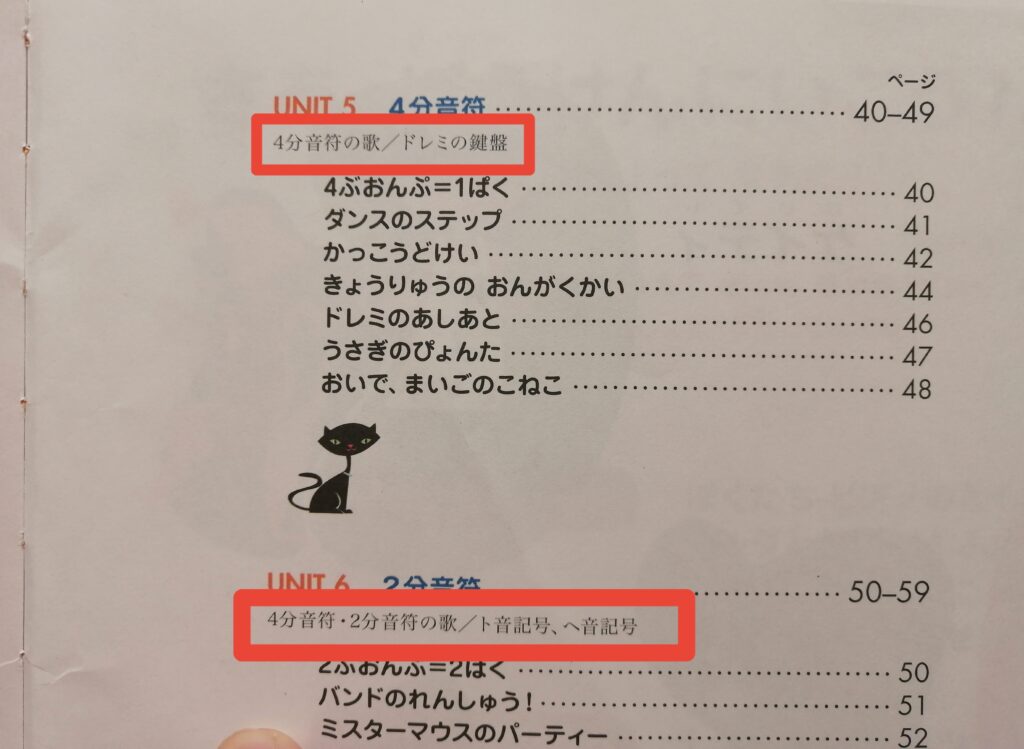

ちなみに

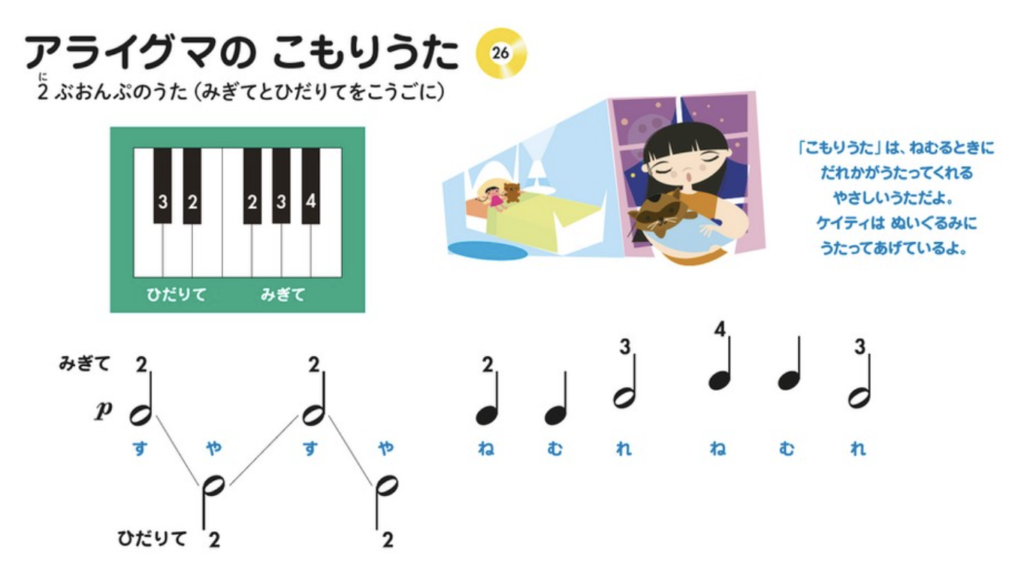

はじめてのピアノアドヴェンチャー

レッスンブックA ユニット5では

・4分音符

・ドレミ鍵盤

を身につけるのを学びます。

身につけたい音楽ルールは、

テキストの目次やタイトルの下に書かれています。

(赤四角囲み)

ということはこの曲の場合、

・ドレミの鍵盤はパッと見て分かるようにする

・4分音符と2分音符が混ざっても鳴らせるようにする

を目指します。

もちろん、生徒さんによっては

習得に時間がかかったり、

得意不得意があります。

でも、なるべくなら

9割はできてるのがオススメ。

まだ未熟なうちに次の[全音符]が出てくると、

生徒さんは、、、

これは何拍?

[レ]はどこ?

など

パッとできないことが増えてきて

だんだん弾けなくなってくるのです。

譜読みって

音の高さも読みながら

音の長さを読みます。

一度に複数処理するスキルが

必要なんですよね。

でも慣れてないと

けっこう大変・・・

お料理で、

包丁に慣れてないのに

フライパンで焼き物をしながら

別の鍋では煮物…

って無理ですよね。

なので

ピアノ指導では

音符の順番を変えられてもできるか?

それらを同時処理できるか?

ができるように

音楽ルール(概念)を身につけさせます。

すると

初見力が上がるので

色々な曲が弾きやすくなります。

なので、毎回のレッスンで、

今日のレッスンでは、

何の音楽ルールを学ばせるのか?

を決めておきます。

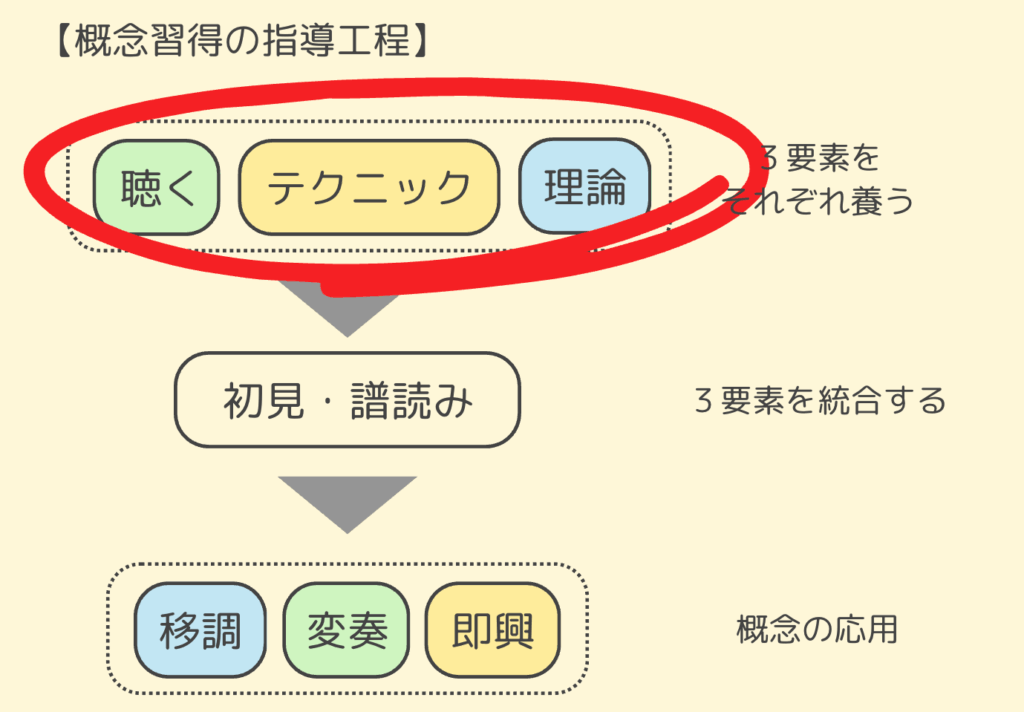

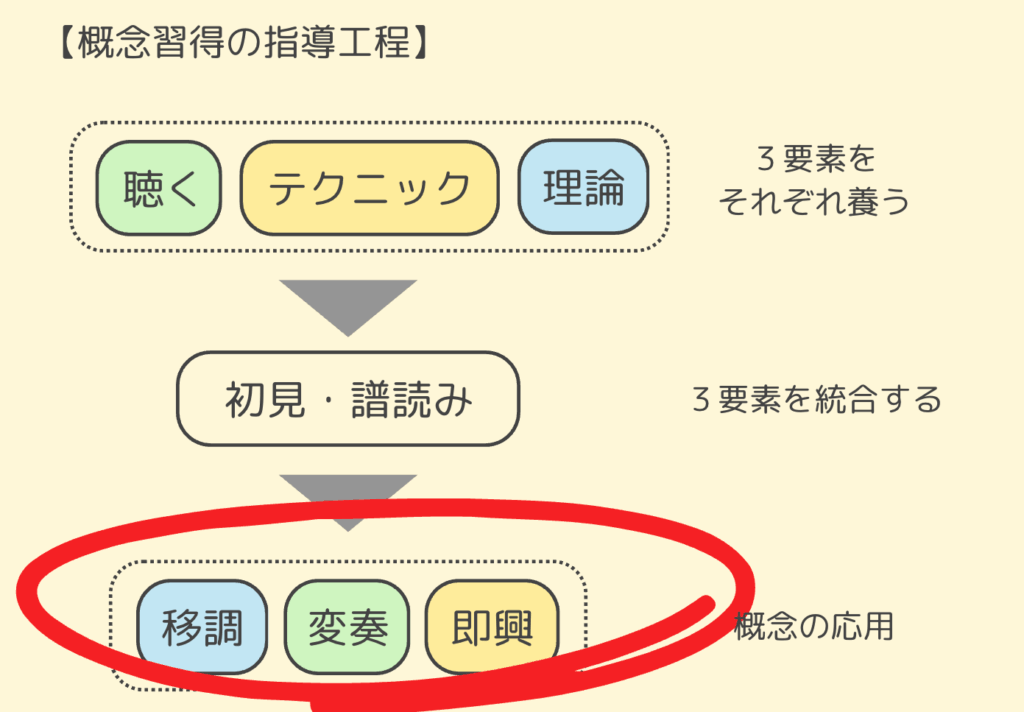

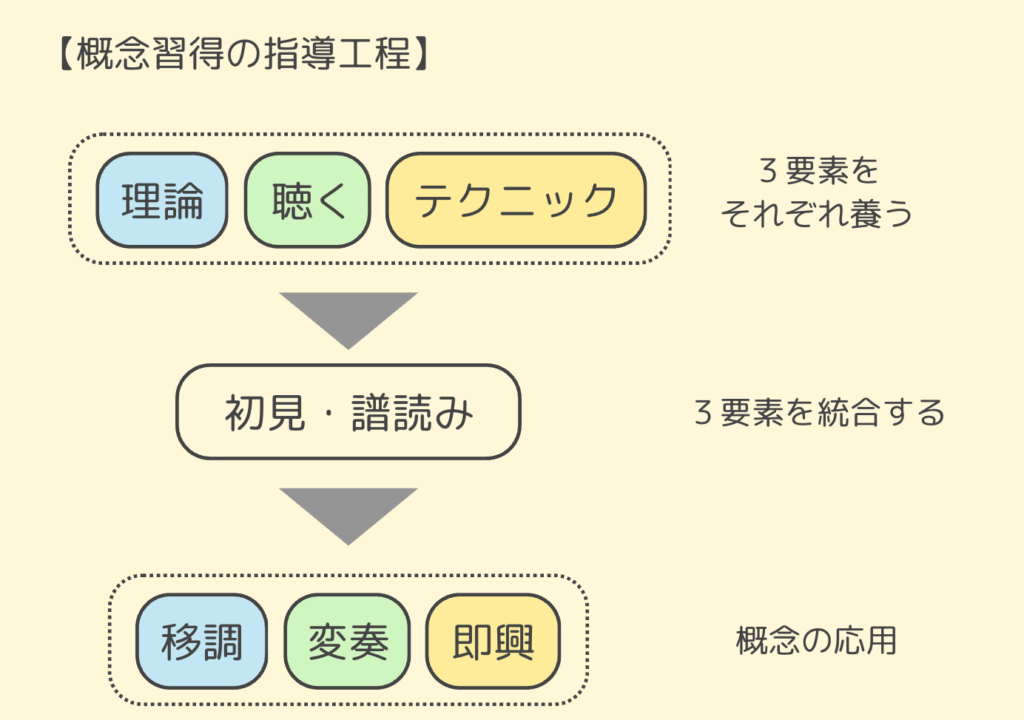

2:3要素ができるか?を確認する

実際のレッスンでは、

基本的はテキストのとおりに進めますが、

私は

・聴く ・テクニック ・理論

の3要素からアプローチを行います。

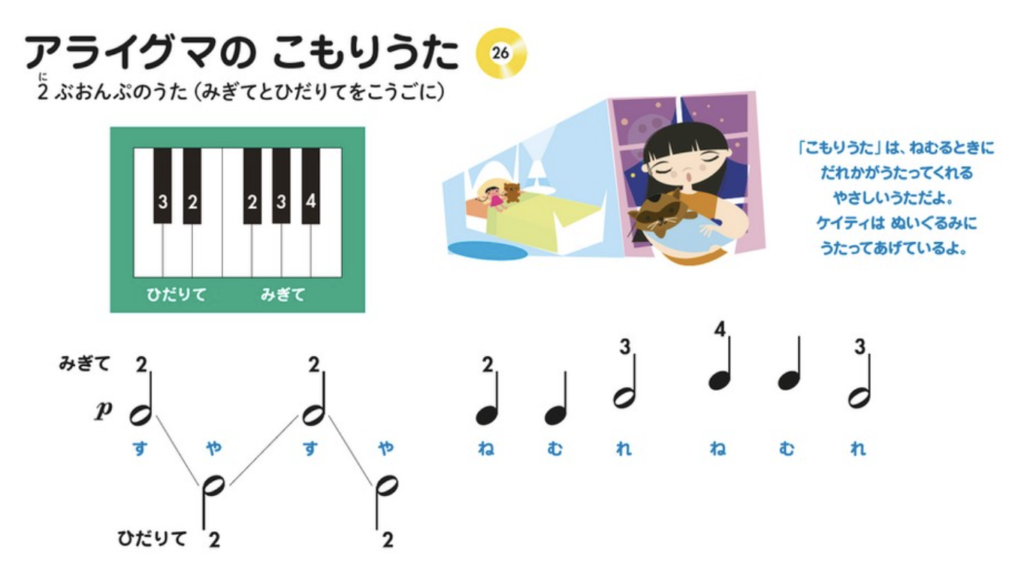

例えば

これははじめてのピアノアドヴェンチャー

レッスンブックA 「アライグマの こもりうた」

もしこれを初見で弾かせるとしたら、

何を読み取る必要があるでしょうか?

・一定拍

・4分音符、2分音符が正しく伸ばせる

・左右の手がパッと反応できる

・指番号が反応できる

・[2拍のばす]、[1拍のばす]を理解している

・右手で弾く音、左手で弾く音を理解している

・234の指番号を理解している

これらを同時に行います。

同時に行えないと

止まったり間違えたりするんですよね。

もちろん人間なので

ミスはあります。

でも指導する側は、

生徒さんがミスしたときに、

何の音楽ルール(概念)が未熟なのか?

その中でも何の要素が未熟なのか?

・2分音符の意味がわかってないのか?(理論)

・そもそも拍感の問題か?(聴く)

・指番号に迷ってるのか?(テクニック)

などの原因を探り、

改善していきます。

その原因を探り

根本的解決をしないと、

できるまで何度も練習して!

となりがち。

それは「指導」とは言えないですよね。

生徒さんは

なぜできないの?

どうしたらできるの?

を知りたくて

レッスンに来てるのですから。

それを教えるのが指導です。

もちろん細かく指導しなくても

できる生徒さんもいます。

でも、

できない生徒さんの方が多いです。

なので、何の概念を身につけさせるのか?

を決めたら、

どの要素が、どれくらい習得できているか?

を確認しながら進めます。

ちなみに

ピアノアドヴェンチャーの場合は

それぞれ曲には進め方が書かれていますから

その活動内容が、

・何の音楽ルールを学ぶのか?

・何の要素(聴く・テクニック・理論)の活動なのか?

を把握してレッスンするのがおすすめです。

3:音楽ルールが身についているか?を確認する

とはいえ

本当に身についてるの?

は、楽譜通りに弾いただけでは

わかりません。

そこで、

移調・変奏・初見・即興ができるレベルまで行います。

それぞれの主な目的は、

移調:理論を活用しているか?の確認。(この段階では移調なし)

変奏:変化を加えても弾けるテクニックがあるか?の確認。

初見:今まで学んだルールを使って弾けるか?の確認。

即興:次に弾く情報(メロディー・指の動きなど)を弾きながら脳内で想像するため

算数で言うと、

・足し算引き算が混ざっても解けるか?

・文章問題でも解けるか?

・自分で文章問題が作れるか?

といった具合です。

例えば、

ピアノアドヴェンチャーブックAの最初だったら

今まで学んだ概念を使って

・音域を変える

(音域の違いを耳で聴く)

・強弱を変える

(イメージと身体の使い方の練習)

・テンポを変える

(拍感の練習)

・リズムパターンが次々変わっても鳴らせる

(リズム初見の練習になる)

・指番号のパターンが次々変わっても弾ける

(指番号を覚える練習になる)

などを行なってます。

すると初見力が上がるので、

練習不足でもレッスンだけで

上達が可能なのです。

なので、レッスンでは

曲を通じて音楽ルールを使いこなせるまで

指導します。

移調・変奏・即興で

身についているか?を確認!

移調・変奏を「遊び」に使う

ちなみに私はこの移調や変奏の時に、

イメージを考えさせてます。

すると、

遊んでるようで学びのある指導

がしやすいのです。

例えば、さっきの子守り歌の曲でも、

今度は、低い音で弾いてみよう!

と、私としては

音域を変えて耳を育てる目的ですが、

今度はパパが歌ってるみたい

と、生徒さんにとっては、

歌ってる人が変わる。

今度は、フォルテで弾いてみよう!

と、私としては

強弱を変えてタッチを練習させる目的ですが、

寝てたアライグマが起きたみたい!

生徒さんにとっては、

寝てたアライグマが起きて元気になる。

など、イメージの変化を楽しむことが多いです。

ピアノの練習って

何度も同じことを繰り返すのが

退屈なんですよね。

でも「変化」があると面白いのです。

すると

今度は高いところで弾く!

など、変奏が発展し

自然と何度も弾いてくれるのです。

(飽きっぽい生徒さんにはピッタリ!)

なので私は、

遊んでようで学びのある時間になるように、

移調や変奏を

生徒さんの興味に合わせるようにしてます。

初見力を上げよう

よく、

・初見ができない

・たくさん練習しても弾けない

などお困りケースが多発しています。

中には、

あれだけ頑張ったのに

発表会で弾けなかった

という方も。

これは

生徒さんの努力不足ではなく、

こうした音楽ルール(概念)

が分かっていなかったり、

身に付いていないのが原因です。

なので私がレッスンをするときには、

①今日は何を学ぶレッスンにするか?を考える

②どの3要素が、どれくらい身についているか?を確認する

③移調・変奏・即興で使いこなせるまで身についているか?を確認する

譜読みって、

覚える力ではなく、

・音符から情報を読み取る力(理論)

・音符から音楽を想像する力(聴く)

・次々と現れる変化に瞬間的に反応する力(テクニック)

が必要なんですよね。

こうして、

練習しなくても弾ける力(初見力)を

身につけるようにしています。

すると、

・楽器がない生徒さん

・忙しい生徒さん

でも指導ができるし、

何より音楽の楽しみを味わいやすい

のでオススメです。

こうして、

・練習が楽しい生徒さん

・譜読みが楽しい生徒さん

が増えるといいなと思います。

こちらは指導の設計をどうやって作るのか?の解説動画(15分)です。

もしよかったらどうぞ!

もう少し詳しい説明はこちらの無料動画をどうぞ!

(約2時間30分)

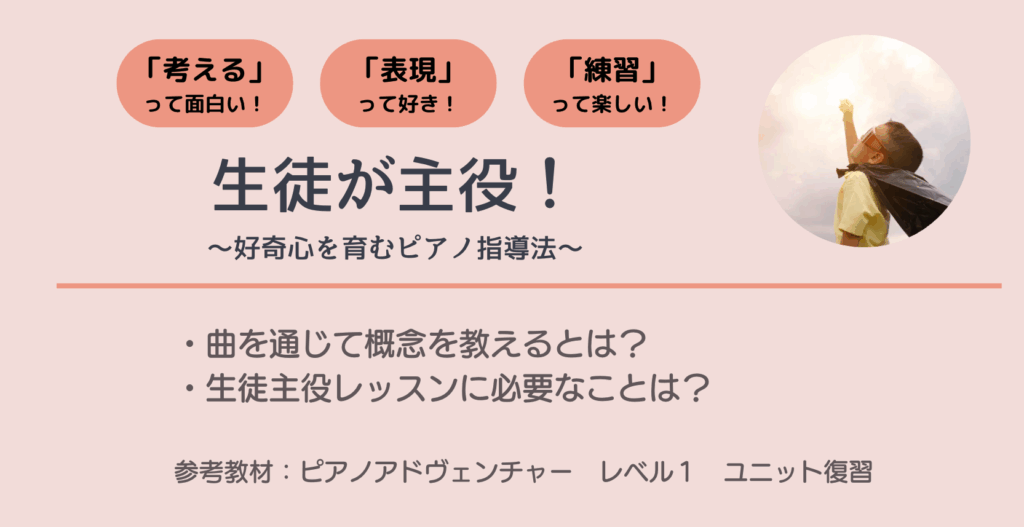

ピアノアドヴェンチャーレベル1 ユニット復習

・曲を通じて概念を教えるとは?

・生徒主役レッスンに必要なことは?

(約2時間30分)

ピアノ指導の教科書

ピアノ指導の教科書