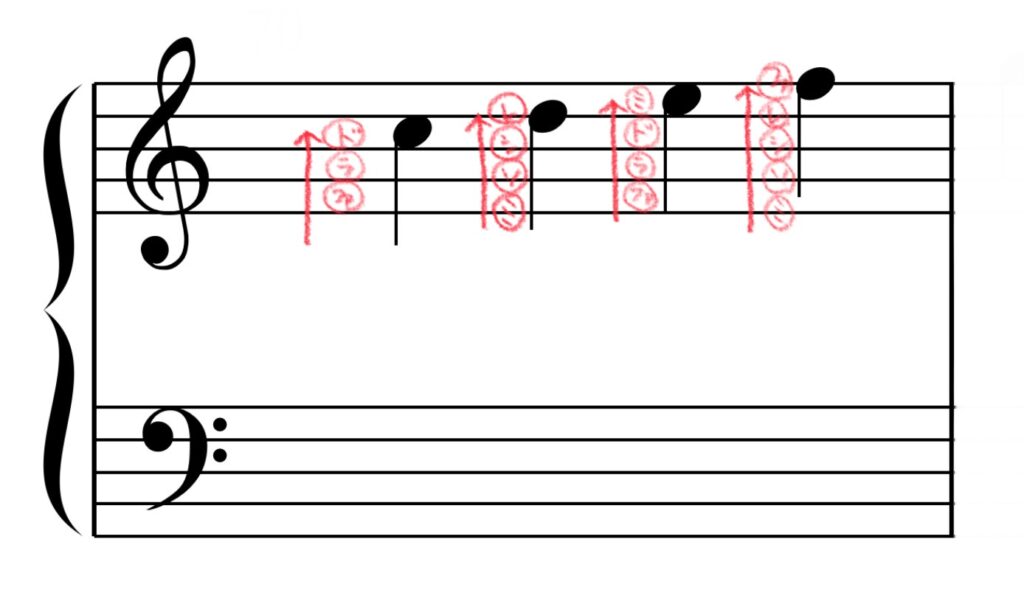

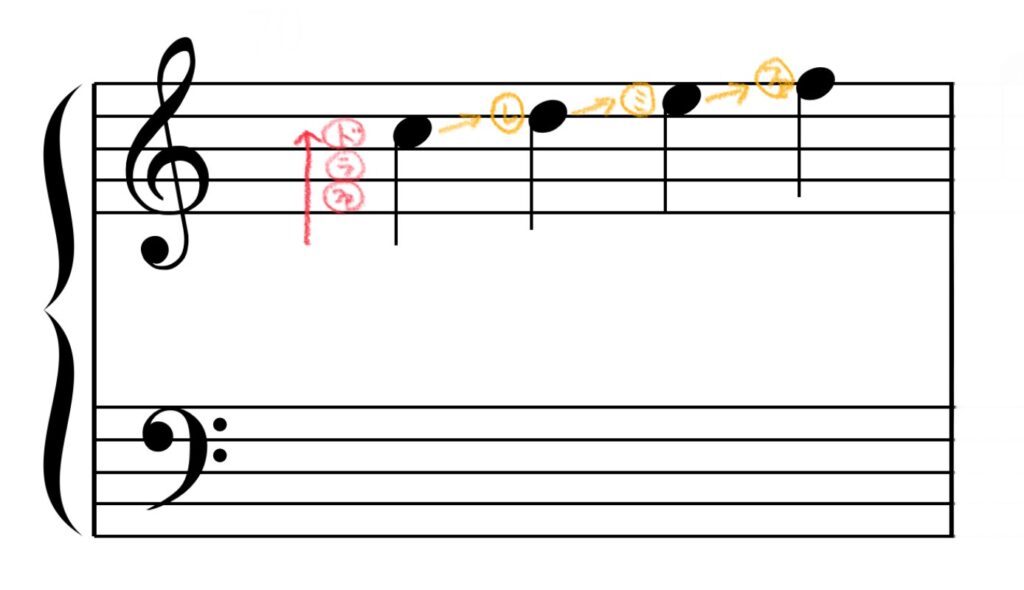

日本のよくある音符指導だと

わかる音から縦に辿って読む方法

が多いですね。

これを「1音読み」などと呼んだりします。

この「1音読み」。

たしかに音名は読めるのですが、

前後の音との関係性・流れがわかりにくい…

だからがんばって1音ずつたどって弾いても

音楽を想像しにくく

なかなか弾けるようにはならないのです。

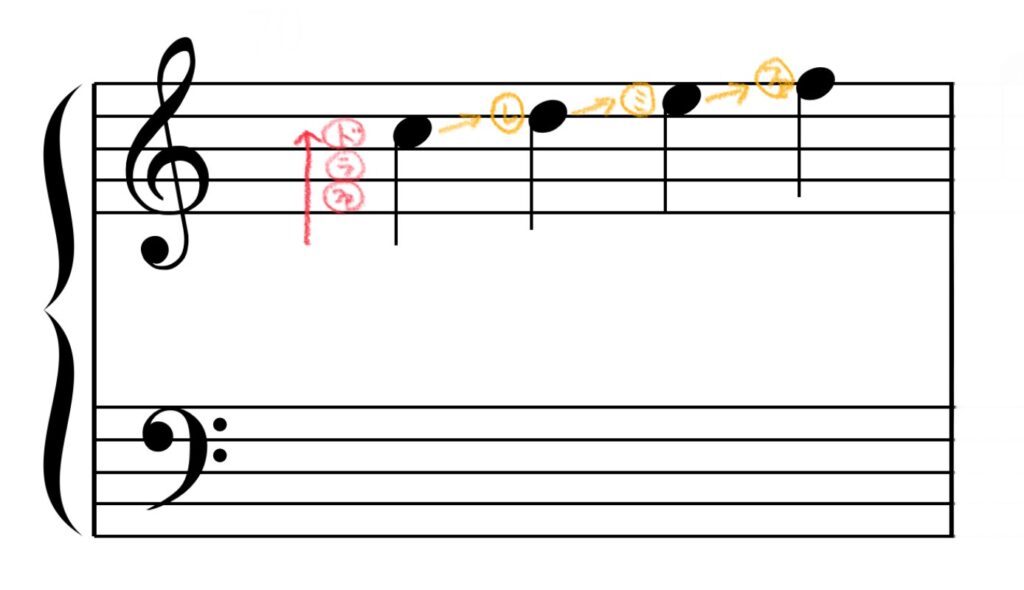

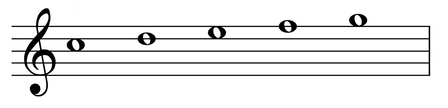

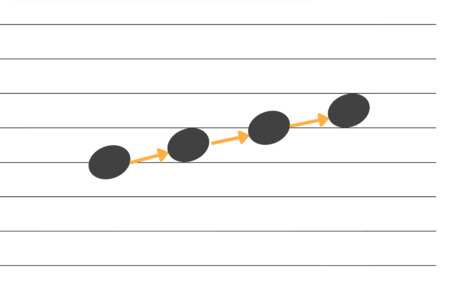

一方、アメリカ指導など海外の場合は、

1:最初の音はわかる音から縦に読む

2:2音目以降は横に読む

の方法。

この横に読む方法を

「音程読み・模様読み・クレ読み」

などと呼びます。

この方法だと、音名がわかるだけでなく

・メロディーがわかる

・指の動きがわかる

ので

音楽が想像しやすく、

弾けるようになるのが早いのです。

そのため

ピアノアドヴェンチャーでも

ブックBや導入書などの導入時期から

横に読む「音程読み」を学んでます。

とはいえ

パッと見て「何の音か?」を

瞬間的に判断するのも大事。

もちろん日本式の「1音読み」も学びます。

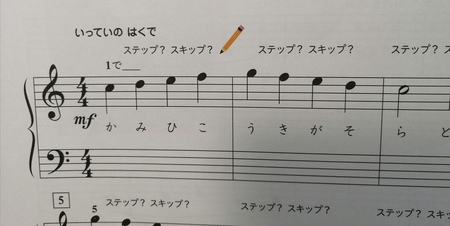

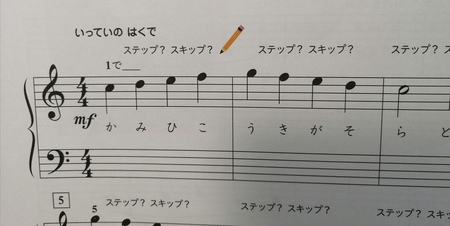

例えばレベル1「紙ひこうき」では

[高いドレミファソ]の音符を学びます。

でもここで行いたいのは

1:最初の音はわかる音から縦に読む

2:2音目以降は横に読む

の「音程読み」。

テキストにも、

[ステップ(隣の音)/スキップ(飛ばす音)]など

音程読みの理論課題があります。

この音程読みは

今までずっとやってきたことなので

問題なく解けるのですが

意外な落とし穴があります。

それは

「音程読みで譜読みをしてない…」

というケース。

というのも

じゃ、音名で歌ってみて!

というと、

ドレ…ミ…ファ…🎵

と、なぜかつっかえる…

たしかに馴染みがない音符は

つっかえるのも分かります。

でもスムーズに歌える生徒さんも多いです。

何が違うの…?

と考えると、

今回のように「音符の読み方」が出てくると

音符を1つずつ読まなきゃ…

と思いがちのようです。

すると今まで行ってた「音程読み」よりも

「1音読み」を優先してしまって

つっかえるんですね。

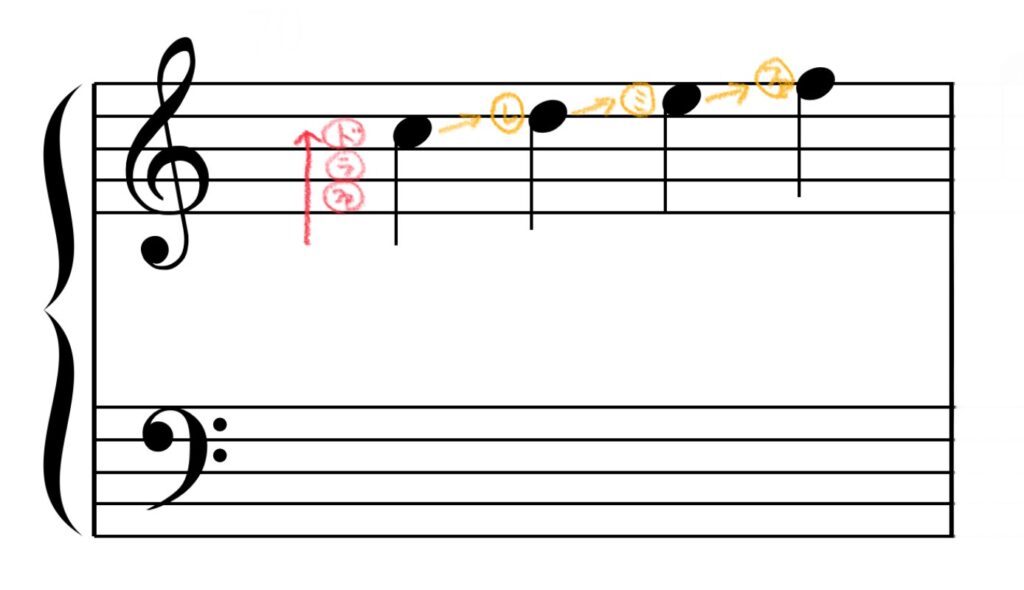

本来行いたいのは

「1音読み/音程読み」の両方。

そこで

音名が読めないような課題をつかって

音程読みの練習。

すると

音程を読むって

こういうことか!

と「音程を読む」ということを

理論で終わらせるのではなく

ちゃんと実感できるし、活用もできました。

いくら下のような理論がわかってても

ちゃんと演奏に活用しているか?

は分からないですね。

なので、

「学んだことをちゃんと活用しているか?」

を確認する必要があるのを感じた課題でした。

あ、音程読みに関する動画もあります。

ご興味があればどうぞ!

・音程読みのメリット

・音程読みの実践方法(バイエル88番で)

・音程読みをスムーズにするために先生方が工夫していること

などをお伝えしています。

ピアノ指導の教科書

ピアノ指導の教科書