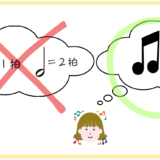

ピアノ学習は、曲を使って様々な音楽ルール(概念)を身につけること。

そしてその概念を他の曲に活用しながら進めます。

たくさん弾いて覚えることではありません。

そこでピアノアドヴェンチャーの各曲で

・何を学ぶのか?(概念)

・どうやって身につけるのか?(指導例)

をお伝えします。

学ぶ目的:音に興味を持ってもらう

日本語版では「ピアノに親しむ」と書かれていますが、

英語版では「Exploring(探検)」です。

探検って楽しくないですか?

「あそこには何があるんだろ?」

とワクワクします。

今回はピアノの音を探検します。

「どんな音がするんだろ?」

と興味を持ってあちこち鳴らして欲しいですし、

その興味を持ち続けて欲しいものですね。

すると

スタッカート?

どんな音がするんだろ?

Ⅰ の和音?

どんな音がするんだろ?

4度?

どんな音がするんだろ?

と思わず鳴らしたくなるようです。

こうして音に興味を持ってもらうために

色々な音を伝えます。

また

「はい!こんな音ですよ!わかりましたか?」

と直接教えるのではなく、

どんな音がするんだろうね?

と一緒に音探しの探検に出かけるつもりで指導すると、

子どもたちも自分で発見した感覚になり、

生徒主体のレッスンがしやすくなります。

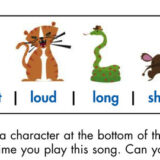

目標:[小さな音/大きな音][短い音/長い音]の聴き分けができる

とはいえ

ここではまだ[p(ピアノ)][f(フォルテ)]などの

音楽用語は出てきません。

ここで目指したいのは

イメージを伴った音を聴き分けること。

イメージを伴うとは、

今回の内容で言うと

音を聴いて

・ヒヨコが歩いてる!

・トラが鳴いてる!

など場面を想像することです。

すると将来

例えばレガートを聴いたときに

川が流れてるみたい!

と音楽から想像しやすくなります。

こうして

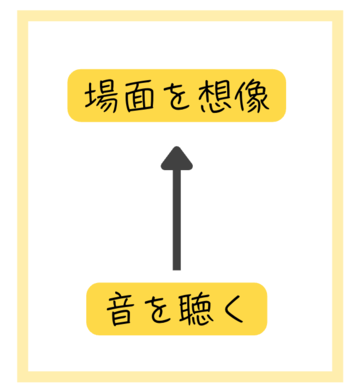

《音を聴く→場面を想像》の回路ができると

今後のレッスンを楽しめるお子さんが多いです。

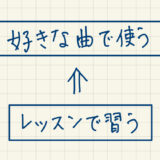

この曲を弾くために必要な概念(音楽ルール)です。

未習得概念が多いとスムーズに弾けないので、

8割は習得できてるといいですね。

※導入編:基本編をスムーズに行うための準備

基本編:定番の使い方

発展編:定着を深めたり、初見力を養うための指導内容

緑枠:聴く活動 青枠:理解する活動 黄枠:テクニック活動

※自由な発想の生徒さん・主体性のある生徒さんについては、この通りではなく生徒さんの発想に基づいて指導します。

今からピアノの探検に行きま〜す!

ピアノからどんな音がするか?

を探してみよう!

基本編①:ピアノのいろんな所を鳴らす

※基本編:定番の使い方

ピアノって見たことある?

この白と黒いのがあるの知ってる?

これを「鍵盤」って言うんだよ!

そしてこの白いのを

「白い鍵盤」って言うんだ!

今から、この白い鍵盤を自由に鳴らしてみよう!

こんな感じだよ!

とお手本を示す。

今度は生徒ちゃんも一緒に鳴らそう!

と、先生と生徒さんがそれぞれに音を鳴らしたり、

拍感を養うために伴奏をつけながら鳴らす。

考えられる原因

・「曲を弾く」と思ってる → お手本をぐちゃぐちゃな音にする。1本指で弾く。

・先生にまだ打ち解けてない → ぬいぐるみが鳴らしてるように弾く

じゃあ、今度はこの色の鍵盤!

何色かな?

黒だね!

じゃあ、今度は黒い鍵盤を鳴らすよ!

と白鍵と同じようにお手本を示す。

生徒ちゃんも一緒に鳴らそう!

と、各々で音を鳴らしたり、

拍感を養うために伴奏をつけながら鳴らす。

じゃあ今度は、先生の真似をしてね

先生が[白い鍵盤]を弾いたら、

生徒ちゃんも[白い鍵盤]。

先生が[黒い鍵盤]を弾いたら、

生徒ちゃんも[黒い鍵盤]だよ。

真似ができるかな?

と、白鍵/黒鍵を入れ替えながら弾く。

ここでは、白鍵を弾くのか?黒鍵を弾くのか?の真似ができればOKです。

でも何も言わなくても自然に

音の大きさ/長さ/リズム/ニュアンス(スタッカートや柔らかい音など)なども真似しはじめる生徒さんが多いです。

その様子から生徒さんが「何を聴いているか?」がわかりますね。

目に見えない音、特にニュアンスを真似するって

今後の音楽表現につながります。

生徒さんの特性を観て、

個性や得意につなげると

楽しいレッスンを行いやすいですよ。

じゃあ、今度はここ。

これはピアノの蓋なんだよね。

ここを鳴らすとどんな音がするんだろうね?

鳴らしてみよう!

とお手本を示しつつ、

鳴らすのを促す。

どんな音かな?

「トントン」かな?

「ドンドン」かな?

と鳴らした音を擬音化する。

・音の様子を言語化することで区別する。

・捉えどころが難しい「音」の共通言語を作る。

・将来、会話や本の中で出てきた擬音から音を想像する力を養う。

ただし、「音がどう聴こえるか?」は人それぞれ。

生徒さんの聴こえ方を優先させつつ言語化する。

じゃあ、今度は鳴らし方を変えてみよう!

指先で鳴らしてみようか?

と、

「鳴らし方を変えると音が変わる」

を体験。

これはどんな音かな?

「トントン」かな?

「ドンドン」かな?

と擬音化。

また鳴らし方を変えてみよう!

こうやって(手の甲で)

鳴らしてみたらどんな音がするかな?

「トントン」かな?

「ドンドン」かな?

「コンコン」かな?

じゃあ、今度はこれ。

椅子だね。

椅子からも色々な音がするよ!

あちこち鳴らして、色々な音を探そう!

と、音を探させる。

椅子の場合、素材の違いによる音の違いが体験できる。

(例:クッション部/木部/金属部)

探せたかな?

どんな音があった?

ポンポン?/トントン?/カチャカチャ?

など それぞれの音を擬音化する。

基本編②:鍵盤でいろんなニュアンスの音を鳴らす

今度はヒヨコが歩く音を鳴らしてみよう!

ヒヨコは見たことある?

小さいよね?

そんな小さなヒヨコが鍵盤の上を歩いたら

どんな音がするかな?

と、生徒さんに弾くように促すが、

迷う様子があったら

こんな音(p)かな?

こんな音(f )かな?

と考えさせる。

それでもわからなさそうであれば

小さな体だからこんな音(p)かもね!

と、考えた根拠と答えを伝える。

小さな音は、ソッと鳴らすと出るよ。

できるかな?

小さな音(p)が弾けたら、

お!

ヒヨコさんが歩いてるみたいだね!

と、「その弾き方でいいよ!」を伝える。

じゃ、ヒヨコさんに

鍵盤の端から端まで歩いてもらおう!

と、鍵盤のあちこちを歩かせる。

(立って行うと弾きやすい)

よくあるのが「小さな音=高い音」「大きな音=低い音」と混同するケース。

それを防ぐために、「高さ関係なく[小さな音]が鳴る」を体験する。

今度は誰が歩くんだろうね!

トラさんだって!

トラは見たことある?

鳴き声聴いたことある?

ガオ〜〜!!って大きいんだよ!!

そんな大きなトラさんだったら

どんな音がするかな?

鳴らしてみよう!

と、生徒さんに弾くように促す。

じゃ、トラさんにも

鍵盤の端から端まで歩いてもらおう!

と、鍵盤のあちこちを歩かせる。

あ!

さっきのヒヨコさんもやってきたよ!

ヒヨコさんの音鳴らせる?

と、途中で音を変える。

今度はトラだ!

と、途中でまた音を変える。

これを何度かくりかえす。

これにより、

・飽きを防げる

・[ p/f ]を切り替えるテクニック練習

ができる。

今度は誰が歩くんだろうね?!

と、テキストに視線を促し、

考えさせる。

ネズミさんだって!

ネズミさんは、鍵盤の上を

ジャンプしながら動くんだって!

こんな感じだよ!

見ててね!

とスタッカートで弾く。

じゃあ、生徒ちゃんもやってみて!

と弾くのを促し、

あちこちジャンプできる?

とあちこち弾くのを促す。

おっと!

今度はだれだろ?!

と、テキストに視線を促し

考えさせる。

ヘビさんだって!

ヘビさんはね

長い音なんだよ!

こんな感じ!

聴いててね!

と長い音を鳴らす。

じゃあ、生徒ちゃんもやってみて!

あ!

またヒヨコさんもやってきたよ!

今度はトラさんだ!

ネズミさんもやってきたよ!

と、色々な動物を登場させ

色々な音を鳴らさせる。

基本編③:[小さな音/大きな音][短い音/長い音]の聴き分け

今度は、

どの動物さんがやって来たのか?

を当てて欲しいの。

と生徒さんに音を聴かせて

当ててもらいます。

その際、口頭で言ってもらうのもいいですが、

・話すのが苦手な生徒さんもいる

・視覚情報と聴覚情報の連携

のために

ライティングの を使ったり

レッスンブックのイラストを見せて

指で差してもらう方法もおすすめです。

3歳児さんや自信がなさそうな場合、

[小さな音/大きな音]の2種類から出題

→できたら他を追加する

など、まずは少ない選択肢から出すのがおすすめ。

発展編:課題以外の音を探す

発展編:定着を深めたり、初見力を養うための指導内容

今度は、この部屋にあるものから、

いろんな音を探そう!

と、「他にも音はある」へ意識を向けます。

何があるかな?

例えば床とか…壁とか…

と一旦考えさせますが、

思いつかなさそうだったら

ヒントを出します。

どんな音がするのかな?

と、鳴らす度に擬音化を行います。

他にも

【楽器の音】

太鼓/トライアングル/カスタネットなど

【外の音】

車/人の声/風の音/鳥の声/機械の音/靴の音など

レッスンに気分が乗らない時は

音を探しに行ったり、

まだ自宅練習ができないので

音を探す宿題を出すのもおすすめです。

こうして「音」に興味を持って欲しいですね。

ピアノ指導の教科書

ピアノ指導の教科書