発表会が終わりました。

ほとんどの生徒さんは

いつも通りの安定した演奏でしたし、

この機会に

一気に成長した生徒さんもいます。

でも一方で

新たな課題を感じた発表会でもありました。

生徒主体レッスンの次なる課題

おざきピアノ教室では

生徒さんの主体性を尊重しており

基本的には

・やりたいことはやってみよう!

・失敗したら振り返り、次の成功へ向かおう!

という姿勢です。

おかげさまで、

次の曲も弾いたよ!

この曲弾きたい!

こう表現したい!

の生徒さんも多いです。

今回の発表会でも数名

自分で曲を決めてすでに弾いてる

主体的な生徒さんがいました。

自分なりに音楽を楽しんでくれる

生徒さんを増やしたい!

と思ってるので嬉しいです。

なのですが、、、、

そこに私の指導の課題を感じます。

それは、

・生徒さんは曲の難易度がわからない

・レッスンで教わった練習方法を活かせない

ということ。

結局自己流になってしまう

というのも

生徒さんが好む曲は難しい曲。

難しいけど、

好きだから頑張って弾いてみる!

もちろん嬉しいことです。

ぜひ弾いてほしいと思います。

なのですが、

難しすぎると いつも行ってる理論分析がわからず、

う〜ん…

何だか分からないけど’レ’ か…

う〜ん…

分からないけど’#’ か…

と音を追うだけの読み方になったり・・・

指先で鍵盤を捉えるのが未熟で、

結局手を見ながら弾いてしまったり…

その結果、よくありがちな

何度も弾いて運動感覚で覚える方法で

弾いてしまう生徒さんがたまにいます。

でも、

〈運動感覚だけの練習で 本番上手く行く〉って、

色々なラッキーが重ならないと難しいんですよ。

なので

一応弾けてるけど、

人前で弾くには危ないな…

と思うことが多いのです。

もちろん

「好きな曲を弾いてみたい!」

と思った素直な気持ちもわかる。

「難しい…と思ったけど(自分なりに)やってみた!」

の努力も認めたい。

「(方法はどうあれ)弾けた!」

の達成感も一緒に喜びたい。

と共感する部分は多いので

自分なりにやってみたんだね。

すごいね!

と私も素直に伝えます。

どうして運動感覚は危ないのか?

特にわからなくなるのは「左手」ですね。

いつもの譜読み方法で弾いてた場合は、

次はあの響き!

と、左右の音程を耳で覚えてるので

音の想像がしやすく迷わずに弾けます。

あれ?

次の音なんだっけ?

と迷ったとしても、

3度関係だからレか…

転調だからファ#か…

など

理論が支えとなってくれます。

そのため、

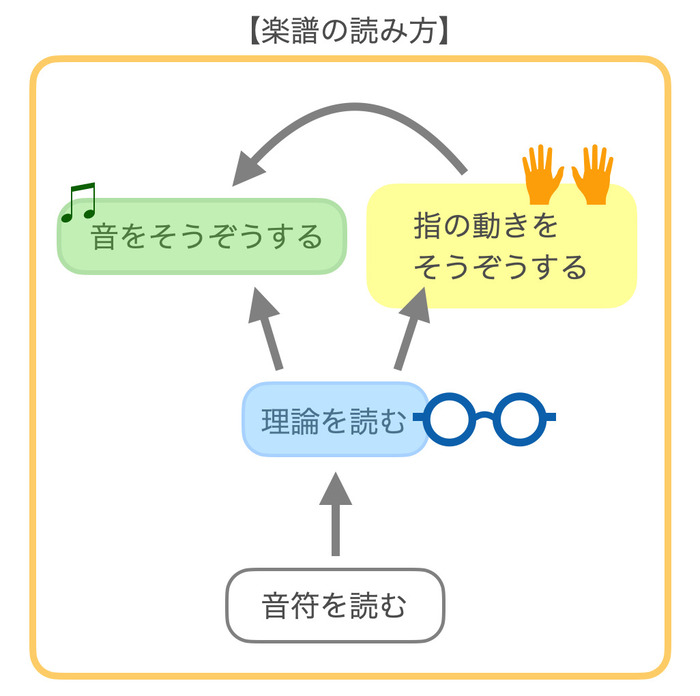

・なぜその音が使われるのか?

・その結果、どんな音になるのか?

を理解しながら読む譜読み方法を指導してます。

でもそこを飛ばし、

・鍵盤の場所を覚えただけ…

・音符の音名をひたすら覚えただけ…

の場合、

忘れたらおしまい。

わからなくなった時の

拠所(よりどころ)がないんですよね。

せっかく時間をかけて

それなりに頑張ってるのに、

頭と耳、指先の感覚を使わない練習が原因で

本番で上手く弾けないことが多いです。

指導では対策を行うものの厳しい

もちろん運動感覚で弾いた場合でも

本番で崩れにくくするために

・仕組みはどうなってるか?

・左手はどんな流れか?

などを指導します。

でも、分解して弾く練習ができません。

・左手の特定の音だけを弾く

・左手を歌いながら弾く

がまずできないのです。

そもそもゆっくりで弾くのも

難しい場合があります。

事情を説明し

一旦崩れるのを前提で やり直すこともあります。

でもやり直す時間がない場合はできません。

また、

「今回の本番では上手く弾けないかも…」

と失敗を前提で本番では弾き、

曲への取り組み方を見直すきっかけにする。

という考えもあります。

でもこれはこれで

本番は生きた心地がしないし、

トラウマになることも。

生徒さんのタイプによっては

あまりおすすめしないですね。

「失敗したら振り返り、次の成功へ向かおう!」

と普段伝えてる私ですが、

発表会での失敗って

ダメージが大きいと思うのです。

(甘いですかね…?いや…私はできない。)

う〜ん。困った。。。

いっそ対策なしで弾く!

もういっそ、

「弾けてる!」と思い込んで弾く方が

良い場合もあります。

小学校低学年までの小さなお子さんなどは

耳を使って弾けてる場合も多いので

余計な情報は入れずに弾いた方がよいです。

でもこれも一つ心配なことがあります。

本番前になると

細かいところに意識が行き、

あれ?

こんな音あったっけ?

と今まで見逃しててた音符に気づいたり、

あれ?

最初の音って何だっけ?

などと、今まで無意識に弾いてたのが

顕在化すること。

〈お家では弾けてたけどレッスンでは弾けない〉

はコレなんですよね。

無意識で弾いてた

今までの感覚が狂うんです。

すると本人も焦って余計に狂う・・・

しかもそれに気づくのって

一番神経が高ぶってる本番直前の時も。

時すでに遅しです。

もう練習ができません。

なので

何も気づかずに

今まで通り弾いてほしい!

と祈りながら過ごすこともあります。

主体的に取り組んでるからこそ結果につなげたい

本当は、主体的に練習してるからこそ

努力は実って欲しい。

言われたことだけを行う人よりも

主体的な取り組みは評価されるべきだし、

テキストの曲を弾くために習ってるのではなく、

好きな曲を弾くために習ってるんですから。

1番の原因は

習ったことを活かせないこと。

「あ、いつもよりも難しいな…」と

難しさを感じたり、

難しいと感じても

「何とか工夫できないかな?」まで

思考が働くといいなと思います。

主体的に練習してて

上手く行ってる生徒さんは

この「活用」ができてるのです。

(教育学的には1割)

というわけで

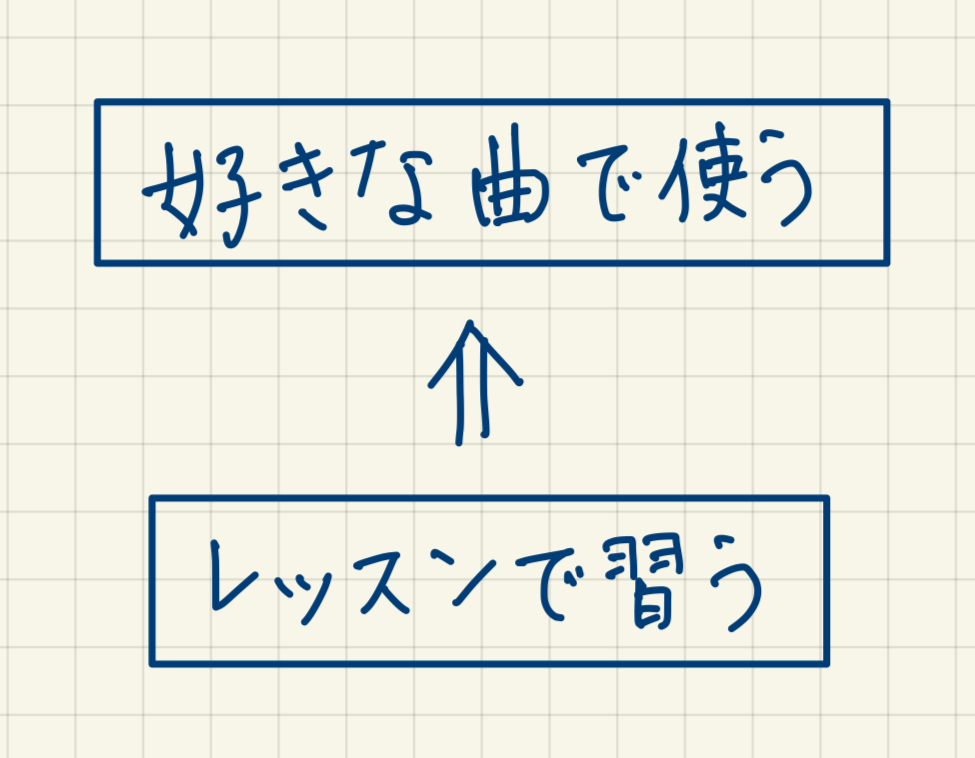

〈習ったことを好きな曲への活用〉

を自分でするにはどうサポートすればいいかな?

と思った発表会でした。

ピアノ指導の教科書

ピアノ指導の教科書