スケールを学ぶとき、

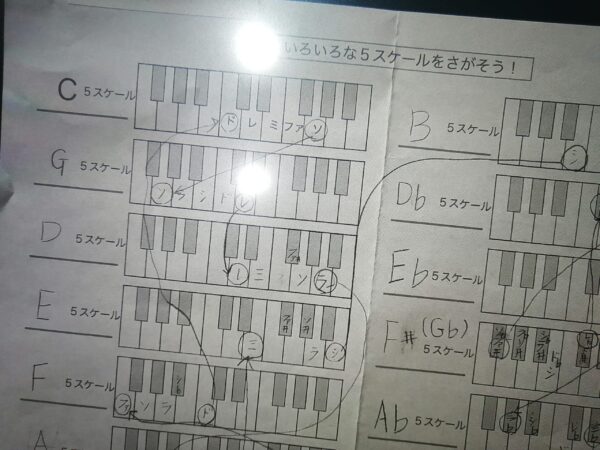

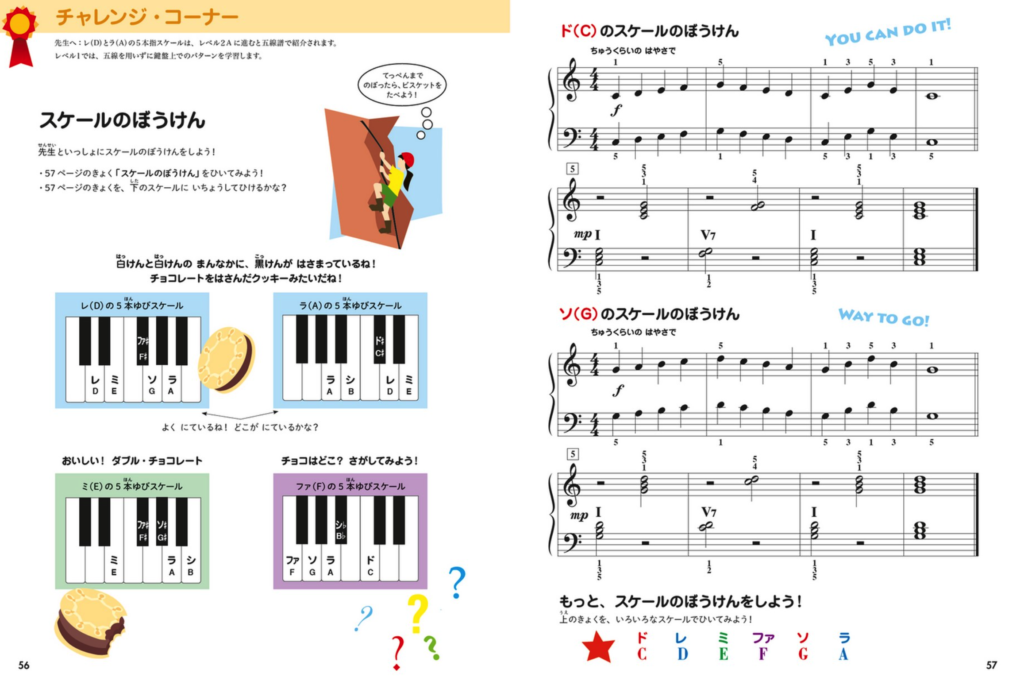

アメリカ教材で定番なのがこの鍵盤図。

(全音楽譜出版社HPより引用)

これは将来、

スケールを弾くための準備。

【1】まずは5スケールで、鍵盤配列を学ぶ。

【2】そして、「全全半全(テトラコード)」を学ぶ。

【3】そして5スケールをつなげて8音スケールを学ぶ。

が定番。

ちなみに少し前に

ピアノアドヴェンチャーのスケールの工程

を調べた時のブログがこちら。

これにより

・視覚的(鍵盤図使ってるから)

・指先の触覚(手を見ないで弾いてるから)

・理論的(全音・半音を学ぶから)

には弾ける。

わかりやすいと思う。

なので長年この手法が

使われてるし、

日本でも多くの先生が

取り入れてる。

でも、問題を感じる・・・

このようにスケールを学ぶ時、

鍵盤図からの指導は

わかりやすい。

でも

・スムーズに弾けるか?

・音程を感じながら弾けるか?

スケールを

テクニックや譜読みに

活用してるか??

と振り返ると、

そうじゃないことも多い。

原因は、

肝心の「音」を聴きながら

弾けてないから。

音が聴けてない場合、

次はこの鍵盤…

と、脳内で鍵盤図を想像しながら

弾いてるようだ。

(そりゃそうだ。そう教えたんだから…)

もちろんレッスンでは

・ソルフェージュ

・聴音っぽいこと

も行ってる。

でもスケールなると

どこの鍵盤?

と鍵盤先行になることが多い。

弾けても たどたどしい。

曲はスムーズに弾けるけど

スケールとなると音が聴けてない。

の不思議なケースもある。

ほんと、色々。

そこでよくある指導は・・・

そこで、

よくある指導は

速く弾けるまで何度も練習!

の昭和の指導。

まぁ、それでも

弾いてるうちに

たまたま音との連携ができれば

その量作戦も効果的って言えるよね。

でもそんな

「たまたま」が起こらなかったら、

運動感覚で弾けました!

になる。

運動感覚で弾くデメリットは?

そもそも「運動感覚で弾く」

はどういうことか?

というと、

なんだかわからないけど、

指が覚えました!

ということ。

そこで

じゃあ、この黒鍵は何の音?

とたずねると、

♭と♯がわからず

♭系なのに「ラ♭→ソ ♯」なんて

答えるケースもある。

これって、

楽譜上の音符と、

鍵盤の場所が一致してないことになる。

つまり丸暗記。

すると

・途中から弾けない

(指の動きの流れで覚えてるから)

・楽譜を指して「ここから弾いて!」ができない

(音の流れで覚えてるから)

というわけで

「耳を使って弾く」を

させたい!

と思った。

「耳を使わせる」って、どうするの?

続きはこちら

===========

ピアノ指導の教科書

ピアノ指導の教科書