ある生徒さん、

ドビュッシーのアラベスク1番を弾いてます。

きれいに弾きたい!

とがんばってますが、

この曲の難所の1つ

「複リズム(ポリリズム)」で苦労されてます。

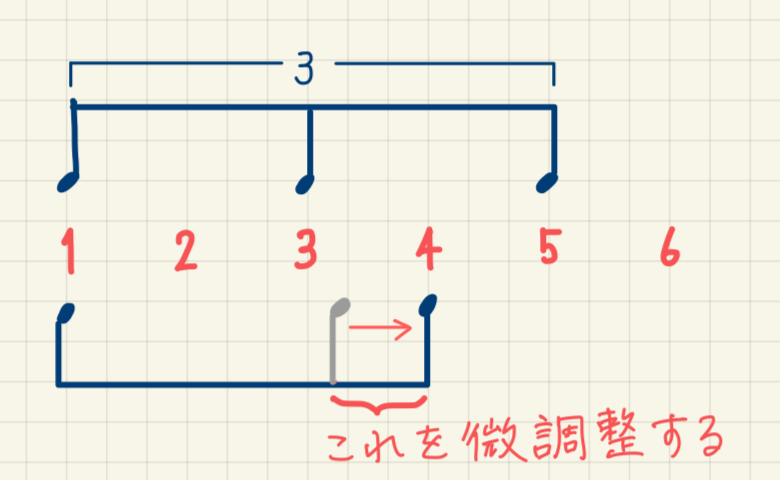

右手3音に対して左手2音。

左右で入れる数が違うので

難しいですね。

理論の確認は大事だけど・・・

よくあるのは、

理論的に理解し、

そのリズムに当てはめながら

弾く方法です。

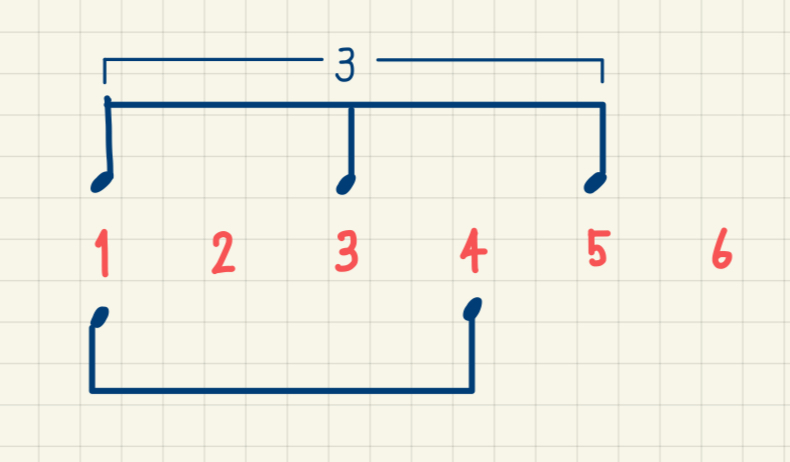

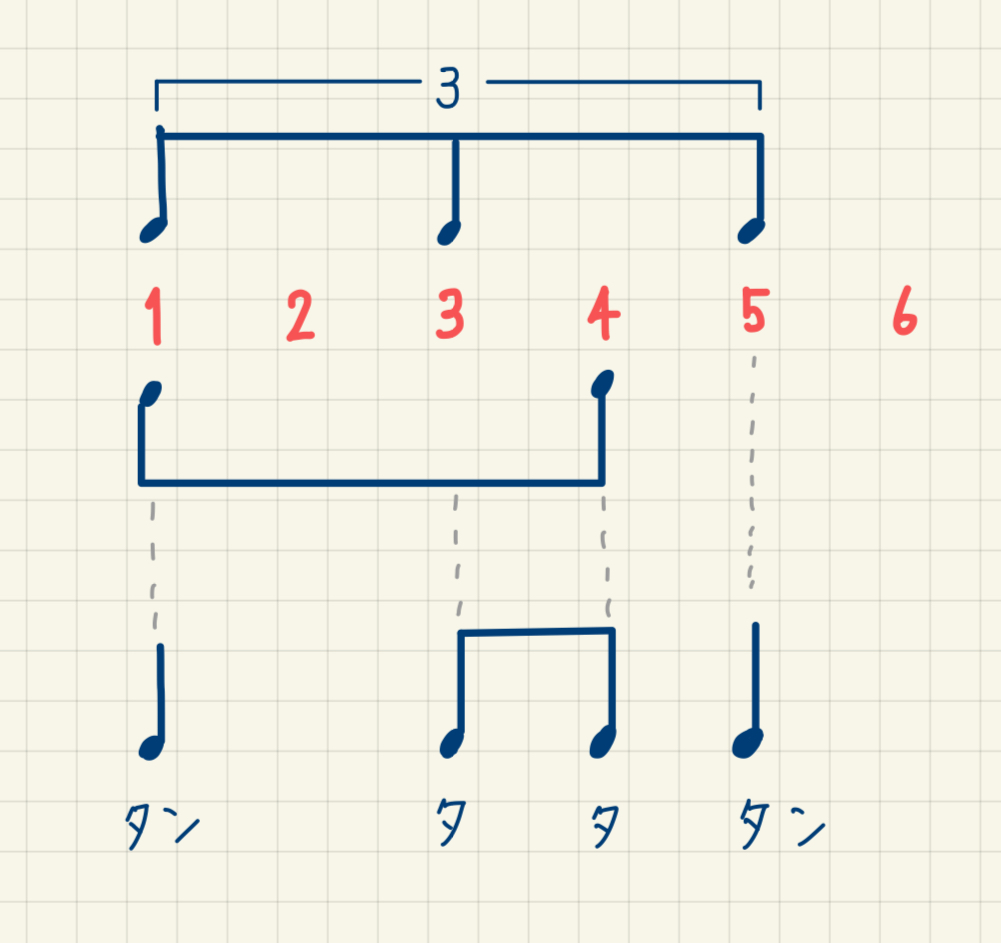

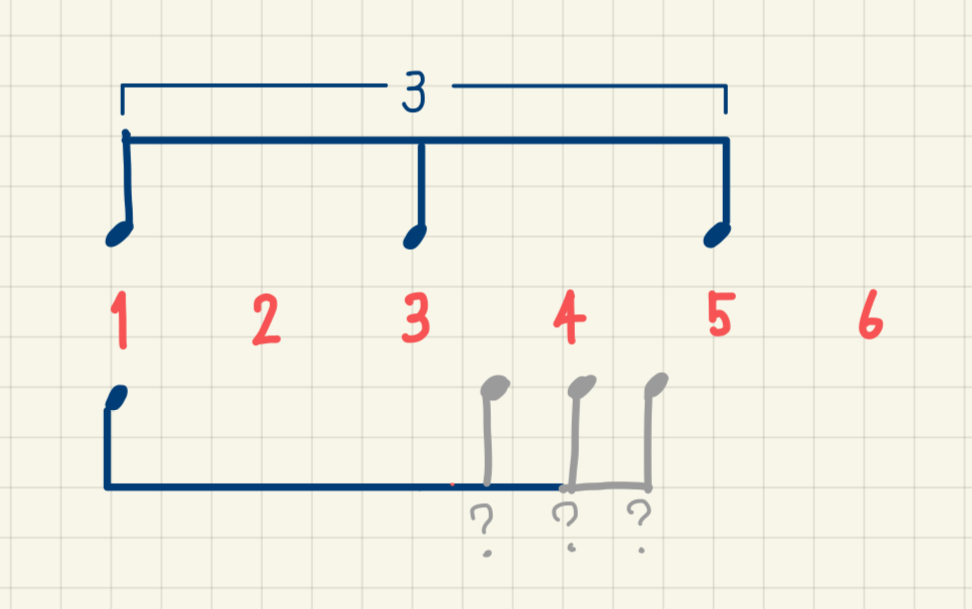

今回のリズムは

右手3つ:左手が2つ。

なので、

1拍を最小公倍数の6で分割し、

6拍子として弾く考え方。

その結果、

「タン・タタ・タン」

のリズムになります。

なので

「タン・タタ・タン」

と言いながら弾きましょう!

の方法。

確かに、理論的に

確認しておくのも大事です。

でも理論は、

「確認」程度でいいんじゃないかな…?

と思います。

というのも・・・

その「タン・タタ・タン」リズムに

合わせて弾くと、

複リズムじゃなくて、

単リズムに感じるんですよね。

複リズムの魅力ってなに?

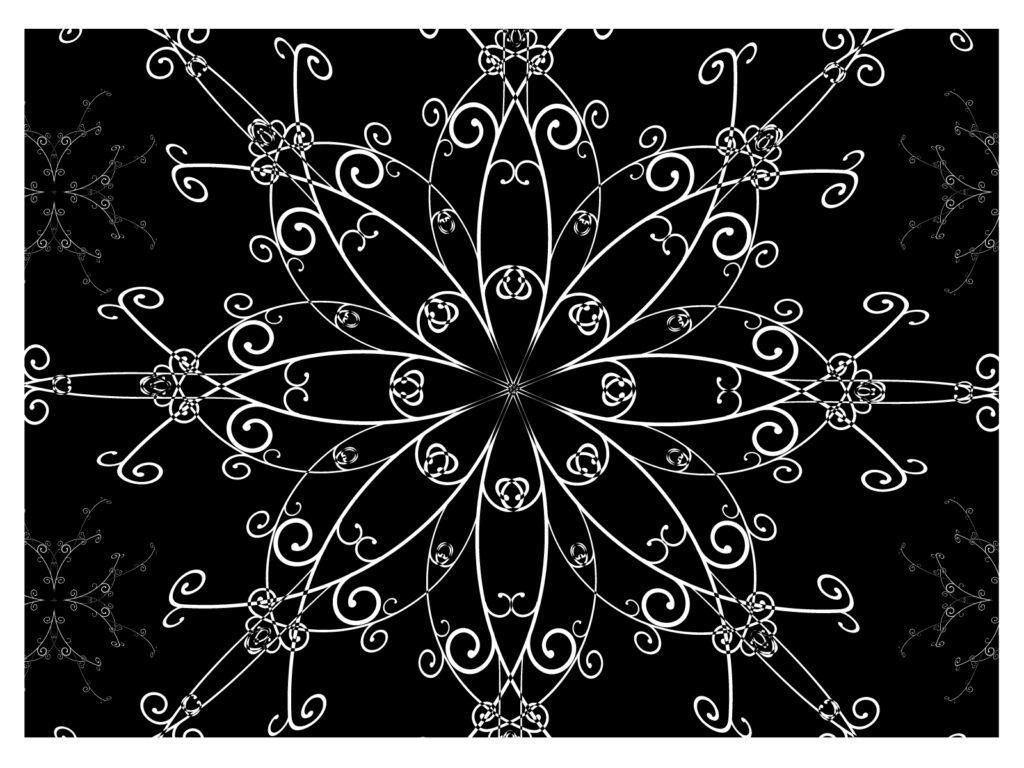

そもそも複リズムって、

2つのリズムが

絡み合ってるように聴こえるのが

魅力なんです。

曲名「アラベスク」の意味も、

唐草模様のように図や線が絡み合ったような

装飾模様を表しますし。

「絡み合う」って、

2つのリズムを合体させるのではなく、

それぞれのリズムが独立してる状態で

「一緒になりそうでならない」

っていうのが魅力だと思います。

なので、

「タン・タタ・タン」リズムは

合体したもの。

確認はいいけど、

そのリズムに合わせて弾くって、

複リズムじゃなくて

単リズムになってるので

複リズムの「絡み」を

味わいにくいんですよね。

だから

せっかくがんばって

「正しく」弾けたところで、

・リズム練習してるみたいに聞こえる…

・複リズムじゃなくて、単リズムに感じる…

・両手で弾いてるのに「タン・タタ・タン」って聴こえる…

これって

ちょっと残念なんじゃないかな?

と思います。

もちろん、

そこの美意識って人それぞれだし、

わかってるけどできないの!

という場合もあると思います。

なので、

複リズムの美しさはなくてもいい!

和音を味わいたいの!

「アラベスク」を弾いてみたいの!

だったらいいけど、

「アラベスク」らしく弾きたい!

リズムやメロディーの

絡みを味わいたい!

だったら、

ちゃんと

左右それぞれのリズムが独立して、

絡まってるように弾くのが

おすすめです。

とはいえ、

いきなりは難しいですよね。

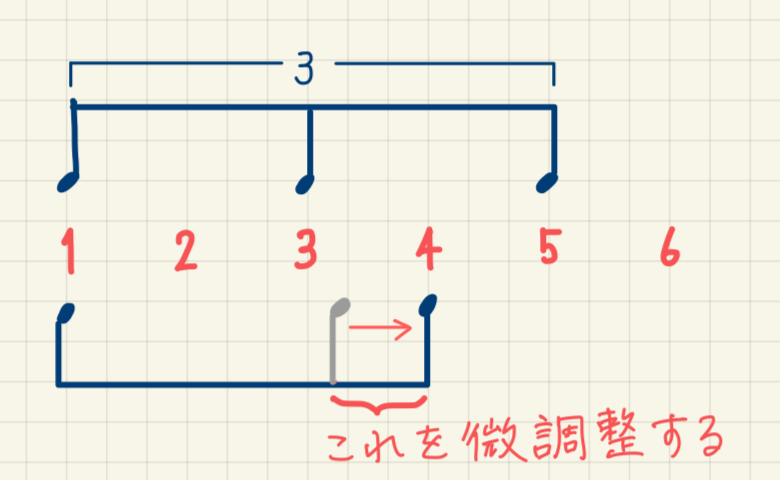

なぜリズムが正しく弾けないのか?

そもそも

なぜリズムを正しく弾けないの?

と原因を考えると、

リズムの微調整ができない

が問題なんです。

先の理論だと、

右手2音目を弾いたら、

左手2音目を入れる

は理解できる。

でも左手が入るタイミングが

分からないのが現状です。

この場合、

本来のタイミングよりも

速くなることが多いですね。

なので、

理論的に理解はしつつも、

ちょっと遅めにしないといけない…

など、

自分の感覚を微調整する能力が必要。

この微調整能力がないと、

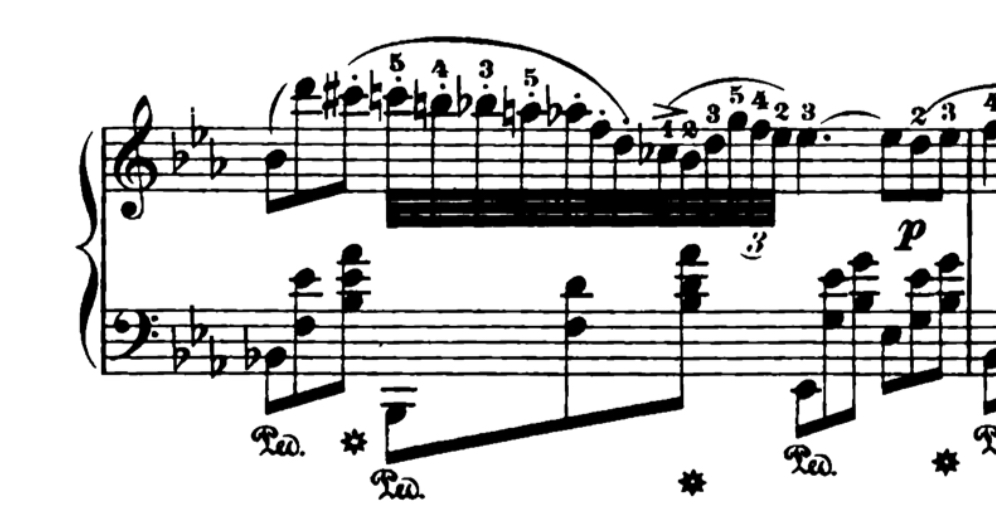

よくある右手4つ:左手3でも

同じようなことが起こります。

(ショパン「子犬のワルツ」より)

これも最小公倍数の

12等分で考える方法もありますね。

じゃあ、100歩譲って

まだ公倍数が作れる時はいいけど、

ショパンなどに出てくる

たくさんの連符になると

この方法が使えないし、

(ショパン:ワルツ op. 69-1より)

(ショパン:ノクターン op.9-2)

そもそもショパンなどの

たくさんの連符は

「揺らぎ」が魅力だったりするので、

テンポも少し揺らしながら

弾くことも多いです。

むしろきっちり入れる方が

少ないんですよね。

なので理論的にキッチリ弾けます!

を目指すよりも

簡単な複リズムのうちに

「感覚を微調整する」能力を養うのが

おすすめです。

「感覚を微調整する」ってどんな感じ?

今回のリズムに限らず

感覚を身につけるって、

この「少しずつズラしながら修正する」

が大事です。

さっきのこれみたいに

決められたリズムにはめる。

じゃなく・・・、

自分なりのリズムで弾くと速くなる…

だから『少し』待たなきゃ!

などとズレを修正しながら弾くんです。

これって、

水の量を計る時、

計量カップで計るのではなく、

目分量で計る感じに似てます。

目盛りがあれば

最初から正しく計れるけど、

目分量で計ろうとすると

何度も計りながら感覚を

微調整しますよね。

でもこの時、

当てずっぽうではなく、

さっきは、

コップの柄のところで少なかった…

今度は柄の2mm上かな…?

と、自分なりの目盛りを

作ることになります。

こうして、

「この柄の2mm上」などの

自分目盛りができると、

目分量で計れます。

リズムも同じ。

これくらいズラせば

目指すリズムになる!

という目盛りを作るんですよね。

ちなみにリズムの場合は、

「間」(待ち時間)を

微調整することになります。

すると、その「少し待つ」が

エネルギーの流れが横に動くので、

ゆっくりでも

流れのある演奏になります。

リズムも正しながら

音楽的な表現も味わえるんですよね。

こうして

「感覚を微調整する能力」

を養って行きます。

「感覚を微調整する能力」があると、

何:何など理論的に弾くのではなく

感覚的に弾けるので、

さっきのショパンのたくさん連符も

弾きやすくなります。

それが固定されたリズムに

はめようとすると、

拍をしっかりと感じることになり

縦のエネルギーになるので

「リズム練習」っぽくなるんですよね。

具体的指導はどうするの?

じゃあ、実際

どんな感じで指導をするのか?

今回の手順はこんな感じです。

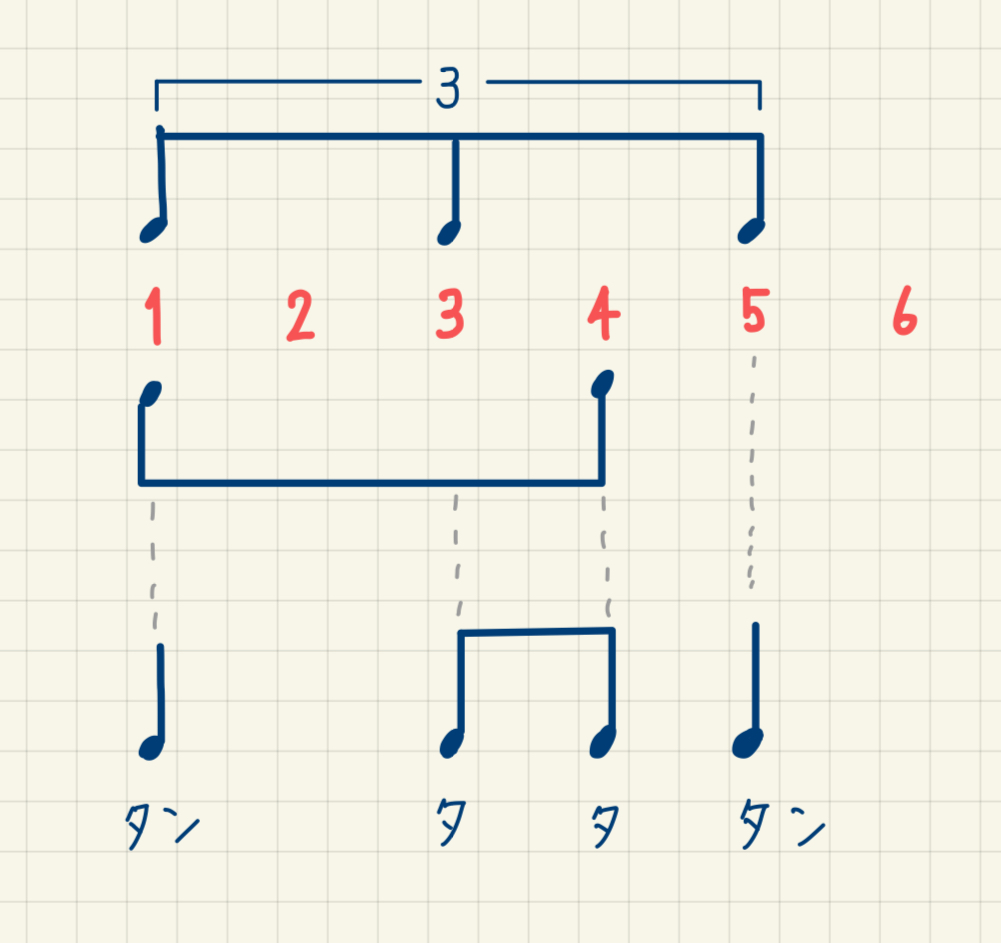

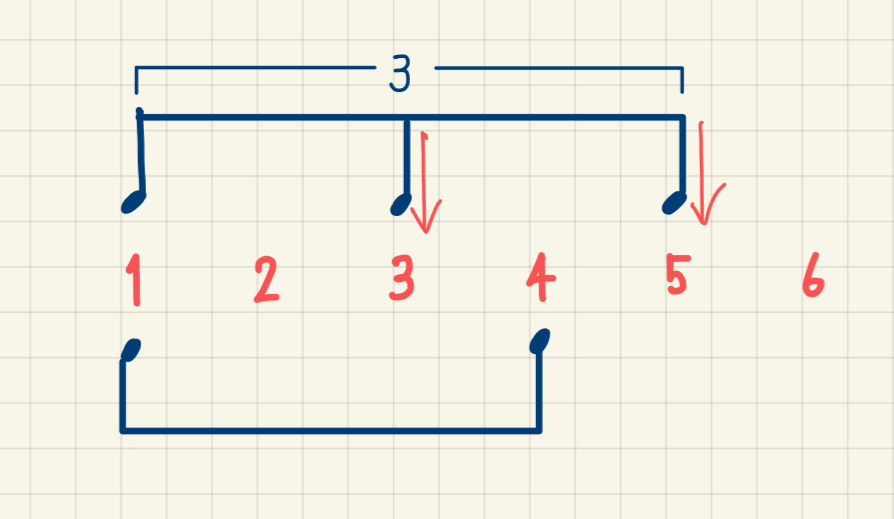

1.3連符を刻みながら弾く

→ 左手のリズムを微調整する感覚をつかむ

2.4分音符(拍)を刻みながら弾く

→ 左手を頼りに、音楽的に弾く

1.3連符を刻みながら弾く

→ 左手のリズムを微調整する感覚をつかむ

最初に取り組んだのは

「常に3連符を感じながら弾く」練習。

(本来だったら、

左手に右手を合わせた方がおすすめです。

でもこの曲は冒頭が3連符。

なので、

冒頭→複リズムへのリズムのズレをなくすために

まずは右手の3連符を刻みながら練習します。)

というわけで

最初は右手に基準を置いて、

左手のリズムを合わせていく形で進めました。

この時、生徒さんは

右手の2音目を弾いたら、

左手を入れる

の感覚で弾いてたんですが、

それがどんどん速くなってしまって、

リズムが崩れるんです。

そこで、

2音目を

「少し待ってから入る」

に挑戦。

でも、

「どれくらい待てばいいのか」は

わかりません。

これは指導する必要がありますね。

もう少し待ってみよう!

もう少しかな…?

と声をかけながら、

「少し」の感覚をつかみます。

結果、

リズムはだいぶ正確になりましたが、

まだ「複リズムの絡み合い」

にはなっていません。

刻みが細かい分、

どうしても「リズム練習」感

が出てしまいます。

2.4分音符(1拍)を刻みながら弾く

→ 左手を頼りに、音楽的に弾く

そこで次に行ったのが、

「4分音符のビートを感じながら弾く」練習。

今度は

左手を基準にして、

右手の3連符を乗せるようにして

弾いてみました。

(本来、したかった練習ですね)

すると途端に音楽的になりました。

拍の捉え方が大きくなったことで、

アクセントが減り、自然な音楽の流れ

が生まれました。

左手が「支え」になって、

そこにメロディーが乗っているような、

そんな流れになったんです。

あとは、抑揚をつければ

もっと自然に複リズムが

絡み合った感じになると思います。

何なら、

少しテンポを揺らして

うねりも出せるといいな…

などと欲が生まれます。

こうして

「ズレを修正する感覚」

を身につけながら

アラベスクの名前の通り、

装飾が絡み合った感じを

堪能してほしいですね。

仕上がりが楽しみです。

======

ピアノ指導の教科書

ピアノ指導の教科書