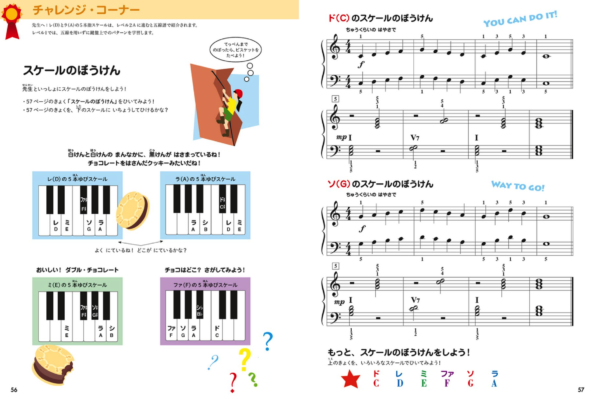

鍵盤図からのスケール指導は

とてもいいけど

弱点もあるな…

って話をしてます。

前回の話はこちら。

「耳を使わせる」って、どうするの?

んで、話を戻して

今回のスケール。

1、鍵盤図を視覚的に捉える

2、五線とつなげる

3、全全半全(テトラコード)を学ぶ

4、3を連結し8音スケールを学ぶ

の工程は悪くないけど

「耳を使って弾く」を

意識的に取り入れたいと思った。

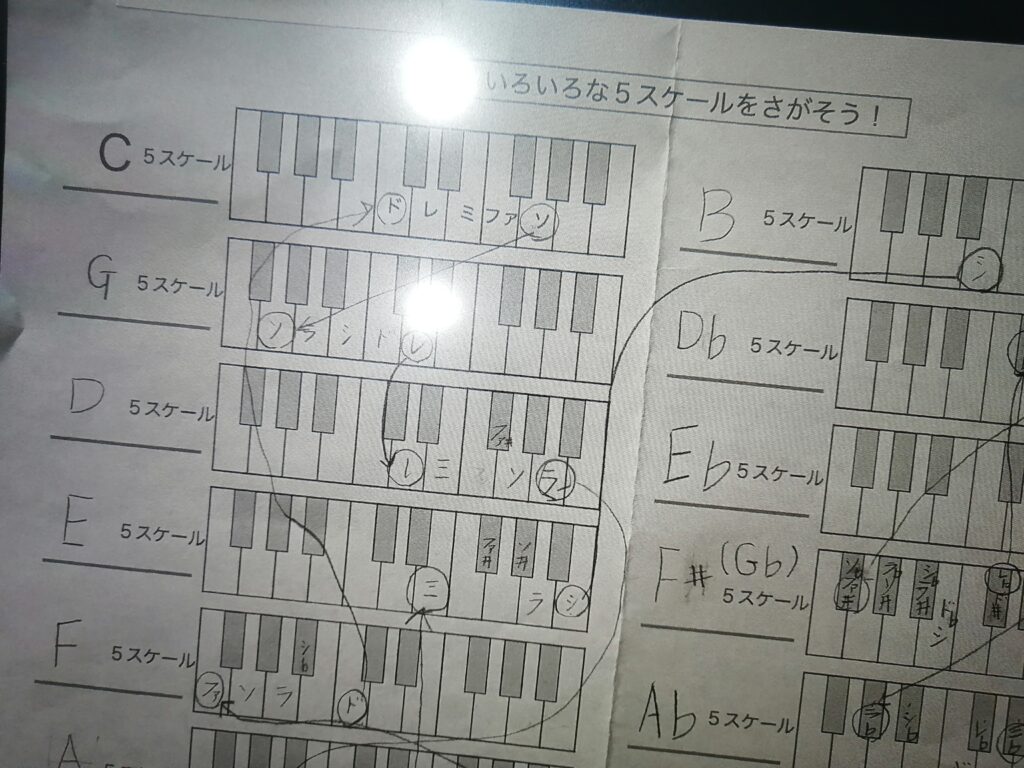

そこでここ数年取り入れてるのが

そもそも「鍵盤図」を

自分で作る方法。

最初の「ドレミファソ」

の音感をもとに

さまざまな5スケールを探す。

まさにピアノアドヴェンチャーの

「冒険」だ。

もちろんこの段階では

「全音・全音・半音・全音」

の仕組みはわからなくてOK

むしろ

この「仕組みを知らない」が好都合。

仕組みがわからない分

音感を頼るしかない。

となると

耳を一生懸命使うことになる。

もちろん最初は時間はかかるので

生徒によっては

1週間に1つずつ探したりもする。

でも目の前でやってもらうと

どの生徒も探すのが

だんだん早くなる。

なぜ早く探せるのか?

なぜ早く5スケールを

探せるのか?

この5スケールを探すことで行ってるのは

・脳内で「ドレミファソ」と歌う

・実音と比べる

を何度も行うことになる。

すると

何度も脳内で

「ドレミファソ」を歌う。

↓

「全全半全」を感覚的に捉えられる。

↓

探す鍵盤も、その音程をもとに見当をつける。

半音の音程:狭い感覚(すぐとなりの鍵盤)

全音の音程:半音より少し広い感覚

といった具合。

↓

音感を使って勘が働くようになる。

こうして

さまざまな5スケールを探すことで

『耳先行』で弾くの体験ができる。

この「耳先行」がないと

スケール習得は「理論先行」「指先行」となり、

練習しても「忘れる」。

でも「耳先行」は忘れない。

なので

・スケール習得も早い

・弾くテンポも速く弾ける

・譜読みに活かせる

など、さまざまなメリットがある。

というわけで

数年これで行ってきた結果、

変ニ長調や変ホ長調など

黒鍵からスタートする8音のスケールも

楽譜がなくても

見当をつけながら弾く生徒が

多くなった。

実はこの「耳先行」の手法は

以前セミナーでもお伝えしていて

効果もご報告いただいている。

そして、さらには

最近「改良の余地があるな…」

と思ったので、作って試してみよう。

また、お伝えできそうになったら

お知らせしますね。

====

ピアノ指導の教科書

ピアノ指導の教科書