はじめてのピアノアドヴェンチャーで

大人気の曲です。

思わず体も動くし、

何度も聞きたくなりますね。

そんな人気の曲は、

毎回のレッスンの定番

にするのがオススメです。

でも毎回同じでは面白くない…

生徒さんも飽きてしまいますね。

そこで生徒さんの力量に応じて

少しずつ方法を変えると

飽きずにやってくれます。

体験レッスンで使うと

とても喜んでもらえますよ。

リズムの躍動感の土台が 拍感

音楽の楽しさの一つが、

リズムに乗ること。

アイドルのコンサートなどで

ノリノリで踊ったり、

せーの!

など 、

みんなと一緒に動作をするって

「音楽ができる・できない」

関係なく楽しいですよね。

そんなリズムの土台

となるのが「拍

」。

拍を感じないことには

リズムの楽しみは得られないです。

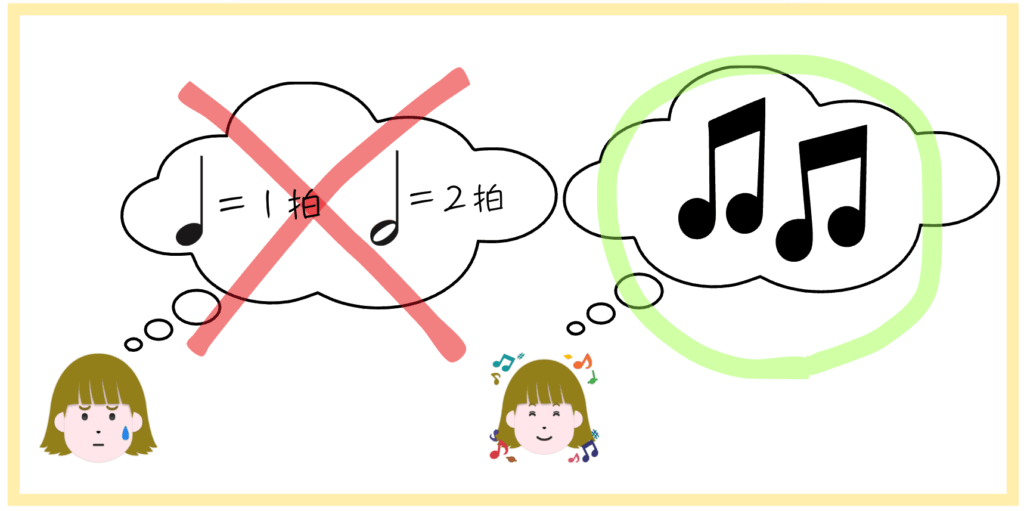

正しいリズム の演奏の土台も 拍感

また、ユニット5では

4分音符などのリズムを学びますが、

拍が整ってない状態で

[4分音符=1拍][2分音符=2拍]

を覚えても、

ノリよく弾けなかったり…

テンポキープができなかったり…

自然な演奏が難しいですね。

なのでリズムや音符を学ぶ前に、

まずは「拍」を感じるのが重要です。

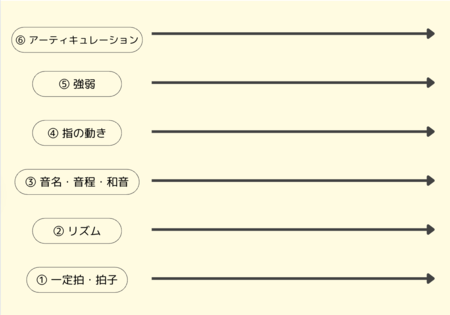

目標:リズムや強弱などの要素が加わっても 一定拍で弾ける。

ピアノを弾く時って、

・拍を感じる

・リズムを読む

・指番号を読む

・音の高さを読む

・メロディーを歌う

・ハーモニーを感じる

などとても多くのことを同時に行います。

でも複数のことを同時処理できないと

止まります。

なので、

他の要素が加わるたびに崩れない拍感を確認します。

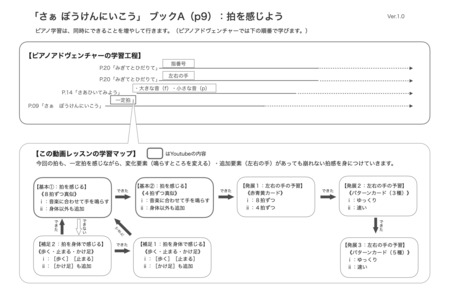

※導入編:基本編をスムーズに行うための準備

基本編:定番の使い方

発展編:学習内容の定着を深めたり、初見力を養うための指導内容

緑枠:聴く活動 青枠:理解する活動 黄枠:テクニック活動

基本編:音楽に合わせて、いろいろな場所をタップする

※基本編:定番の使い方

この段階では、拍がズレててもOK!

楽しそうにしてればOKです。

少しずつ精度を高めたり、

他の要素(指番号、2分音符)が加わっても崩れない拍感を目指しましょう。

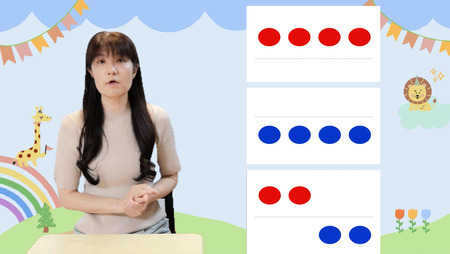

発展1:赤青黄カードを見て、左右の手を鳴らす

※発展編:学習内容の定着を深めたり、初見力を養うための指導内容

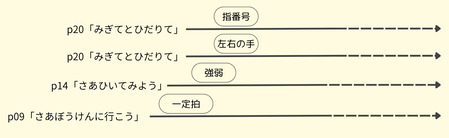

ピアノアドヴェンチャーの場合、

次に学ぶ内容はこうなってます。

ごらんの通り、

あと10ページもすると[左右の手][指番号]

が出てきます。

なので、

「この曲楽しい!」と思ってる間に

[左右の手]の予習をおすすめしてます。

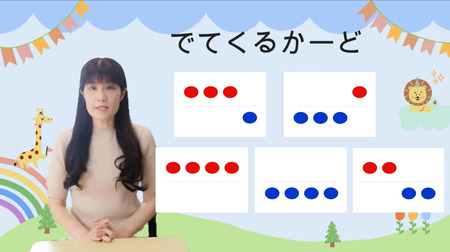

発展2:4音カード(3種)を見て、左右の手を鳴らす

アメリカ指導は音符をグループ化して読む「パターン読み」が定番です。

そのパターン読みの入口として、

左右の手もパターン化します。

もちろん「拍のキープ」も行いながら。

発展3:4音カード(5種)を見て、左右の手を鳴らす

続いてパターン読みです。

今度は2種類を追加し

合計5種類を見分けながら鳴らします。

発展編の動画・指導案・カードがセット。

次の補足編の動画・指導案も含みます。

補足1・2:身体を使って拍を感じる

とはいえ、

・そもそも拍を感じてない…

・合わせる気がない…

という場合があります。

そんな時はリトミックがおすすめ。

内容は同じですが、

2種類の音楽をご用意しました。

補足編の動画・指導案がセット。

前の発展編の動画・指導案・教材カードも含みます。

リズムに乗るって楽しい!

この段階では、できてなくてもOK!

まずは「リズムに乗るって楽しい!」

と思ってもらうのが大事です。

とはいえ、

・精度の高い拍感

・他の要素が加わっても崩れない拍感

を養うのも必要。

なので他の概念(2分音符、指番号など)を加えたりして、

少しずつ課題内容を発展させながら、

時には曲を変えながら

毎回のレッスンで継続します。

くわしい内容はこちら

ピアノ指導の教科書

ピアノ指導の教科書