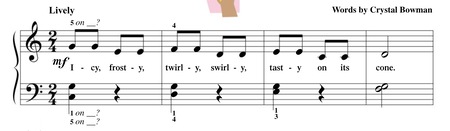

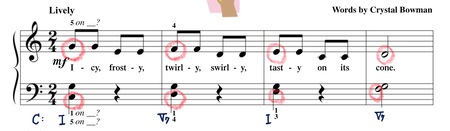

ピアノアドヴェンチャーレベル2の

「アイスクリームの歌」。

今回のテーマとは違う話ですが、

この曲は私個人的には

「不完全和音」を学ぶ曲として扱ってます。

不完全和音とは

完全じゃない和音。

完全和音は3和音ですが、

不完全和音は重音や単音のことです。

さて今回の生徒さん。

和音分析できてる。

止まらずきちんと弾ける。

でも、速くだと弾けない・・・

昔の私だったら、

あとは慣れるまで何度も弾いて!

で終わってました。

でも単に「慣れ」の問題ではなく、

速く弾けない原因があることも。

なのでレッスンでは

原因を探り改善します。

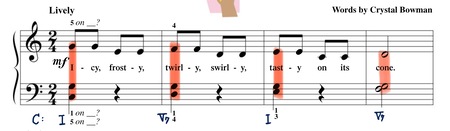

弾けない原因:反行が読めてない

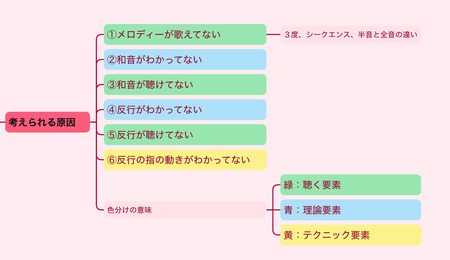

この曲で考えられる「速く弾けない原因」は、

・メロディーが歌えてない

(3度、シークエンス、階段パターン、半音と全音の違い)

・和音

(理論がわかってない、音が聴けてない)

・反行

(理論がわかってない、見抜けてない、音が想像できてない、指の動きがわかってない)

なので、

これらから原因を探り改善します。

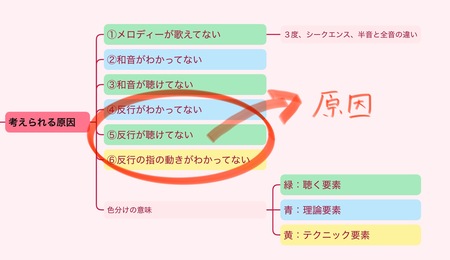

今回の生徒ちゃんの間違え方を見ると、

反行が見抜けてないことが

わかりました。

つまり「左右の関係性」を読んでないのです。

(たぶん、片手ずつ読む方法で練習したんだと思います。)

左右の関係を読んでないと、

右手と左手、それぞれを考える必要があるので

脳負担が大きい。

右はソソミミで、左はドソ・・・

といった具合ですね。

だから思考が及ぶ

ゆっくりの速さだったら弾けるけど、

思考が追いつかない速さになると

運動感覚頼りになり

弾けなくなるのです。

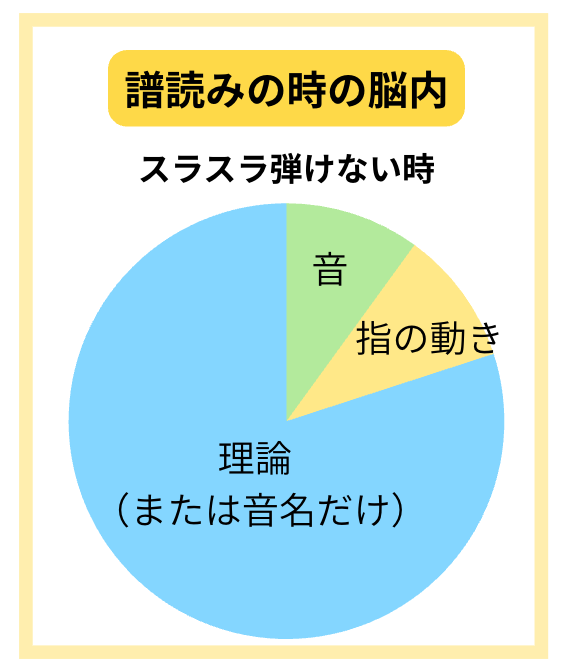

でも人は

複数のことを同時に考えられません。

だから

右手を考えたら、左手弾けない…

左手を考えたら、右手弾けない…

となる。

なので

考えることを減らすために、

左右の関係性(理論)を読む

↓

音に変換する

を行います。

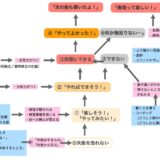

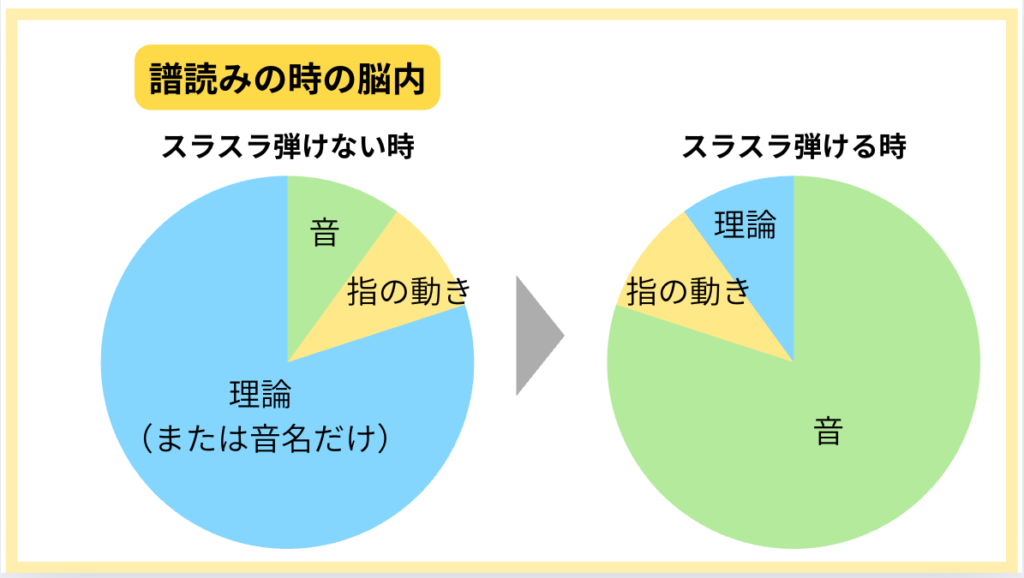

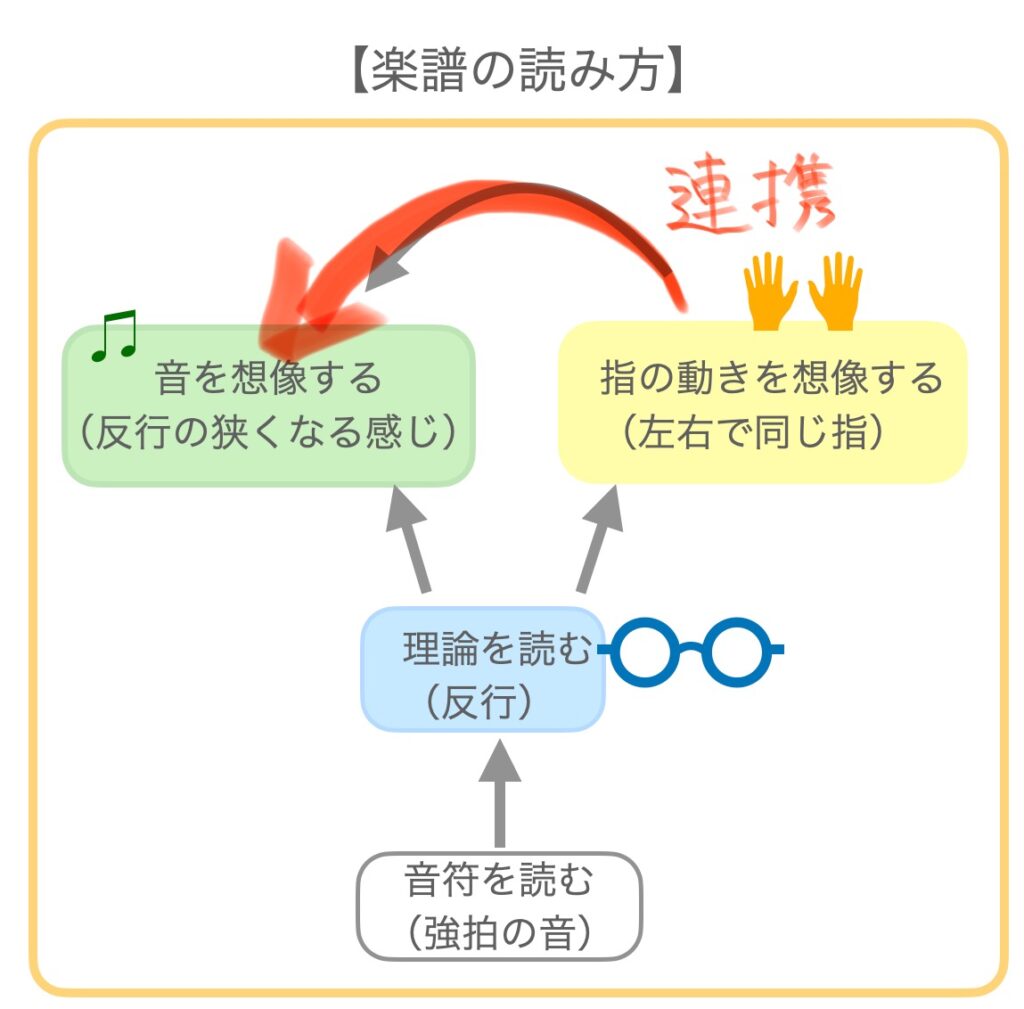

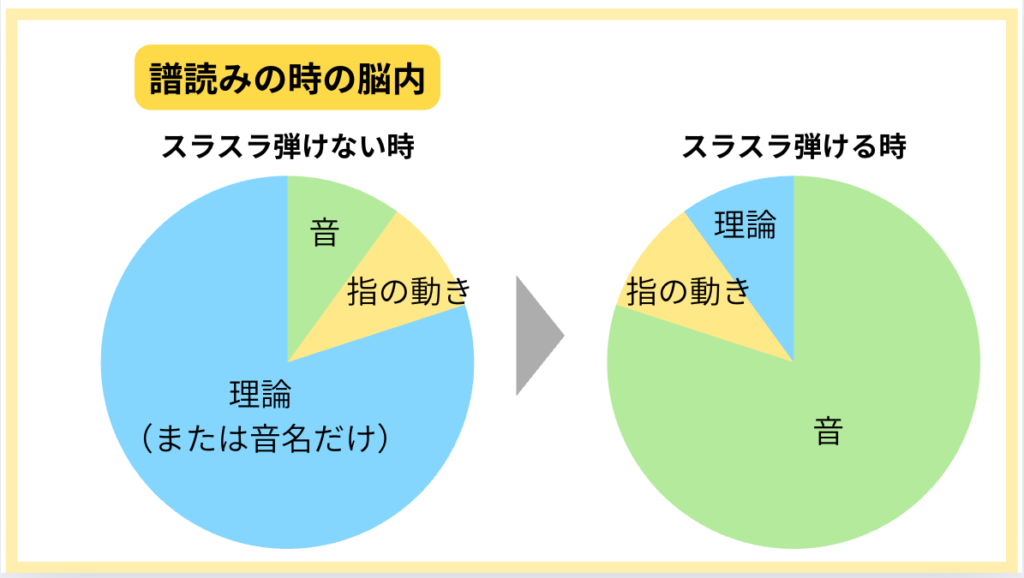

下の図だと、

青を減らして緑を増やす。

すると考えることは「音」のみ。

音ということは「音楽」です。

すると「歌うと自然に弾ける」

になります。

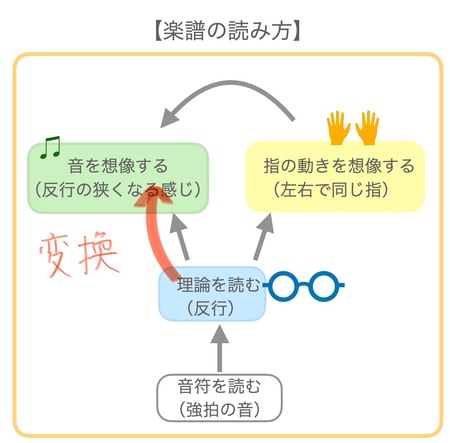

とはいえ、

「理論」をおざなりにするわけではありません。

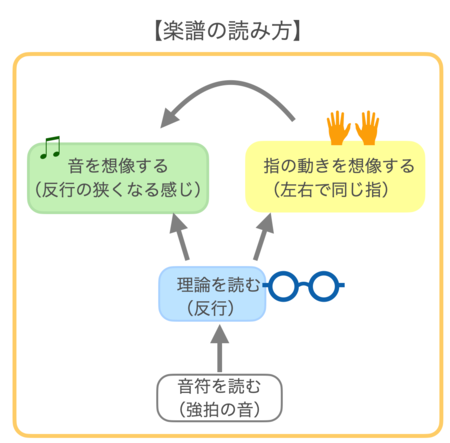

いつものとおり

「反行」を読み取る

↓

「反行」を聴く

↓

指の動きを連携

の工程をふみます。

改善方法

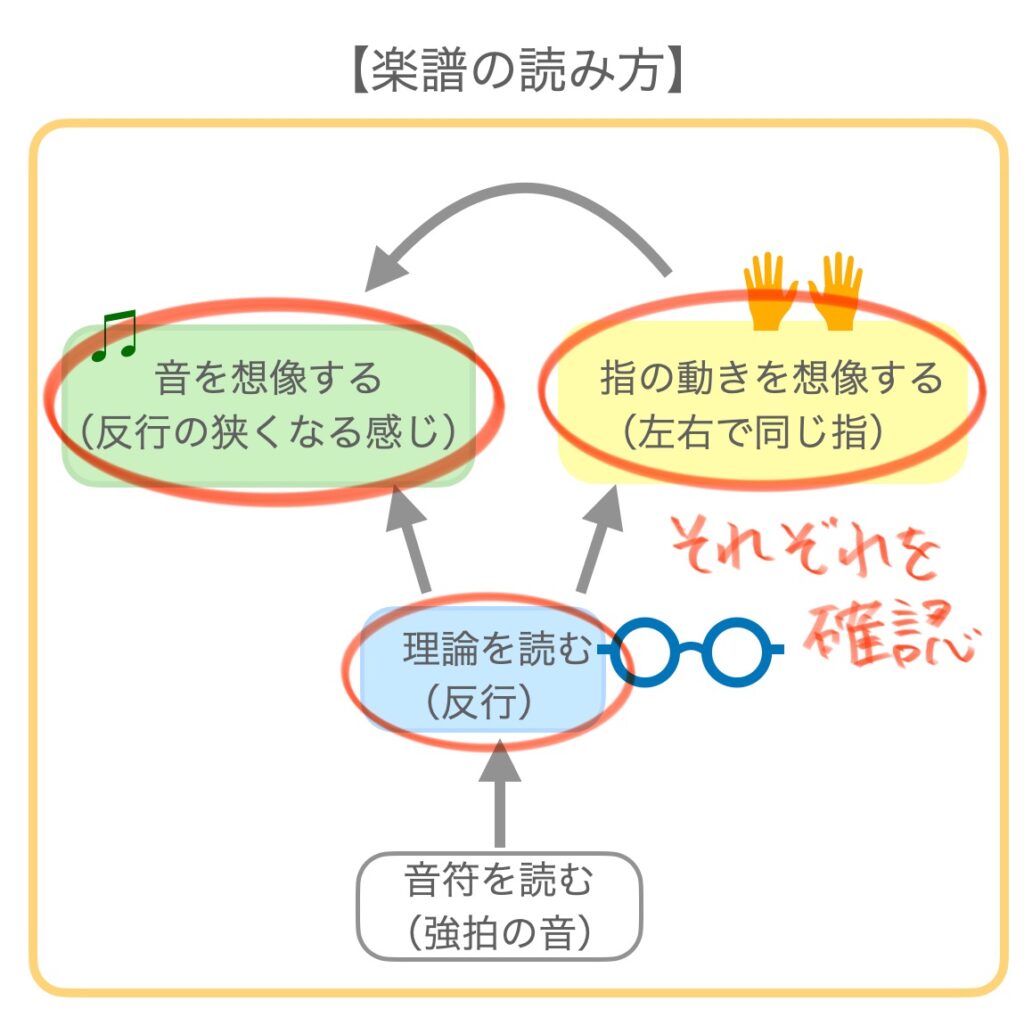

1:理論確認、音確認、指確認

というわけで

「反行」の復習。

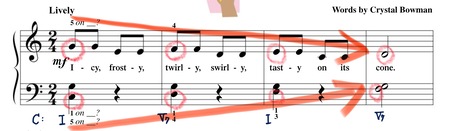

〈理論〉〈音〉〈指の動き〉(赤丸)を

それぞれを確認します。

①音確認

今回、和音分析はできてたので

強拍だけを弾いてもらいました。

すると聴き馴染みのある

「反行」が聴こえます。

ちなみにピアノアドヴェンチャーでは

理論を学ぶ前に

音を感じる活動が組み込まれているので、

そこで音が内在化されておれば

すぐに気づき改善が早いです。

もしわからない場合は、

過去の「反行」「平行」を扱ってる曲に戻り

それぞれの音の違いを耳で聴いて当てさせるなどを行います。

・ブックC:L66「ママの焼き立てアップルパイ」

・ブックC:L70「窓の雨粒」

・ブックC:L 72「レッツゴー行こう!」

・導入書:T45「ケーラーのエチュード」

・導入書:T54「雨、雨、止んで!」

・レベル1:L24「クラシックダンス」

など

②理論確認

今回の生徒ちゃん

「反行・平行・6度平行」

の音のインプットはしてあるので、

あ!あれ!何だっけ??!

…反行だ!!

と聴いた瞬間「反行」に気づいたようです。

ちなみにこの〈発見〉が楽しいですよね。

この発見は

音と理論がつながった瞬間。

脳科学者の茂木健一郎氏がよく使ってた「アハ体験」です。

思い出しそうで思い出せない時に

「あ!」と思い出したり、気づく瞬間。

今回の場合も、反行・平行の言葉は忘れてても

「なんか聴いたことがある…」

となることは多いので、

この「アハ体験=発見」を意図して起こしやすいです。

生徒ちゃんも楽しそう!

③指の確認

指の動きは、

普段から「反行=同じ指」ができてます。

つまり「反行」については

〈音〉と〈指〉の連携ができてるので、

音が分かる→自然に弾ける指ができています。

わざわざ確認の必要はありませんでした。

この〈音が分かる→自然に弾ける指〉

をたくさん持ってると譜読みは早いですね。

それを養いやすいのが

ピアノアドヴェンチャーです。

ちなみに時間はここまでで1分。

1回弾いただけです。

(文章にすると長いですね…)

2:理論→音への変換

「反行」がわかれば話は早い。

理論から音への変換を行います。

①強拍だけで弾く

これは強拍だけを今一度

音程が狭くなってる動き(つまり反行)

を意識して聴きながら弾きます。

この時、「ゆっくり弾く」がポイント。

〈次の音〉と〈次の指の動き〉を

想像してから弾くのです。

これで「音の柱」ができました。

②楽譜通りに弾く

あとは

楽譜通りに〈強拍以外の音〉を追加して弾きます。

すると聴こえ方が階層に聴こえるので、

音楽を感じることができます。

しかも

〈理論・音・指〉ががっちり連携すると

速く弾いても崩れません。

ちなみにここまで弾いた回数は

・強拍のみ

・楽譜全部

の2回だけ。

脳の負担も、

単に「右手はソソミミ、左手は・・・」など

思考だらけで弾く時とは全然違います。

下の図で言うと、

左の円→右の円へ移行ができました。

生徒ちゃんも、

全然ちがう!

ラク!

と大喜びです。

3:できてるか?を移調で確認

そして、

本当にできているのか?

を確認するために移調。

けっこう速く弾けたので大丈夫だと思いますが、

単に「弾けました!」

で終わるのも面白くない。

・半音の音程を感じる

・不完全和音の薄さを味わう

など音楽を味わうためにも移調です。

これも問題なくできましたし、

生徒ちゃん持ち前の感性も発揮され、

音域が上がるとシャーベット系で

下がると甘い感じがする!!

など楽しそう。

最初に抱えてた、

間違えたらどうしよう…

など、ミスを気にした演奏ではなく

音楽を味わってる様子です。

このように速く弾けない原因は、

単に「慣れ」の問題ではなく、

音が聴けてなかったことです。

この「弾けない」に向き合わず

単に「慣れ」で片付けたのでは、

根本原因(今回の場合「反行」)にも気づかない

↓

音楽を味わえない

↓

脳負担の大きい「音名を考えながら弾く」

と根性練習を繰り返すだけ。

練習は面白くないですよね。

3:生徒主体になるために今後行うこと

というわけで、

今回はこれで弾けましたが、

私のサポートがあった上での「弾けた」です。

「身についた」とは言えないですね。

なので

・ちゃんと自分で見抜く

・反行を感じながら弾く

を目指します。

そのために

創作、即興、初見

などを指導します。

ピアノ指導の教科書

ピアノ指導の教科書