大人生徒さん。

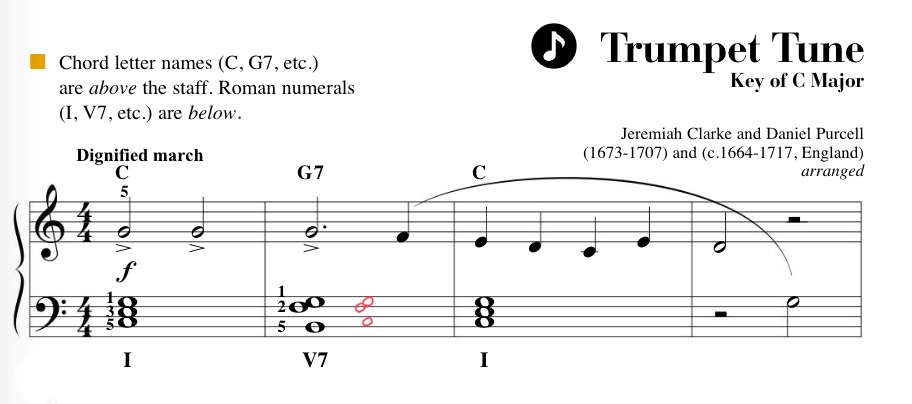

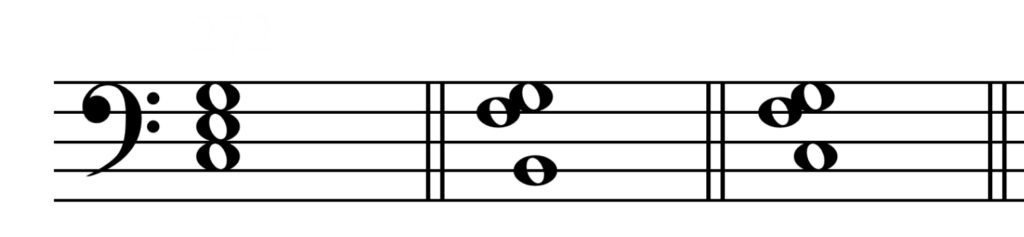

左手Ⅴ7[シファソ] が

[ドファソ]になる・・・

しかも間違えたことに気づいてない…

昔の私だったら

[ド]じゃなくて、[シ]ですよ!

と、音の間違いを指摘するだけ。

気をつけて!

できるまで練習して!

と量を求めるだけだった。

もちろんこれで弾けるようにはなる。

何十回と練習すれば。

でもそれは対処療法であって

根本的な解決にはなってない。

また同じような間違いになる。

なので、根本的解決をレッスンで行う。

原因は何?

原因は色々考えられる。

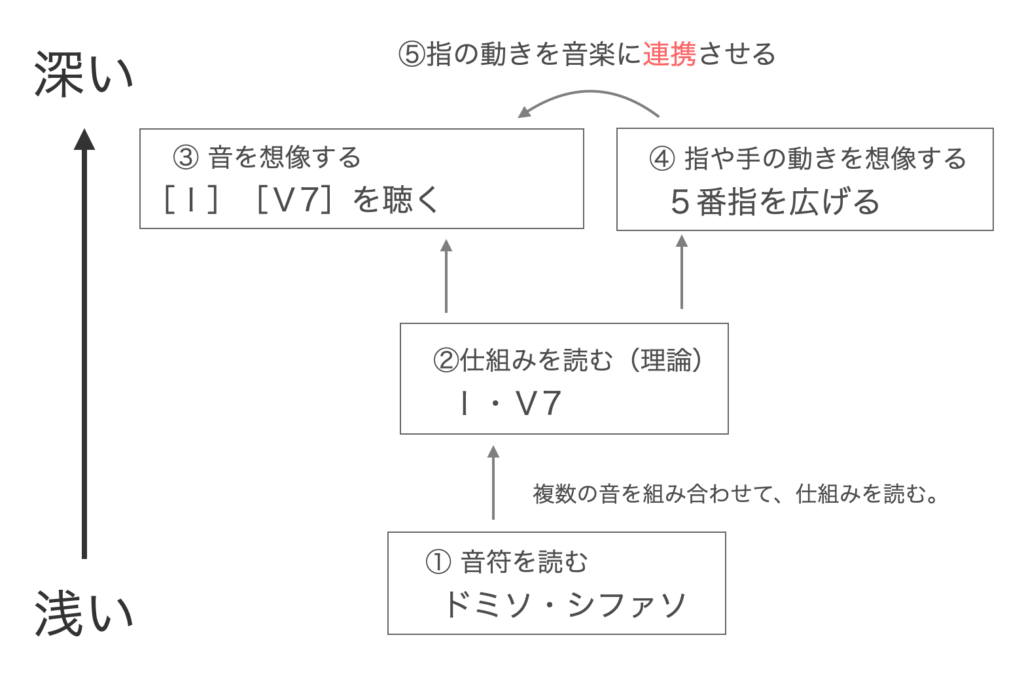

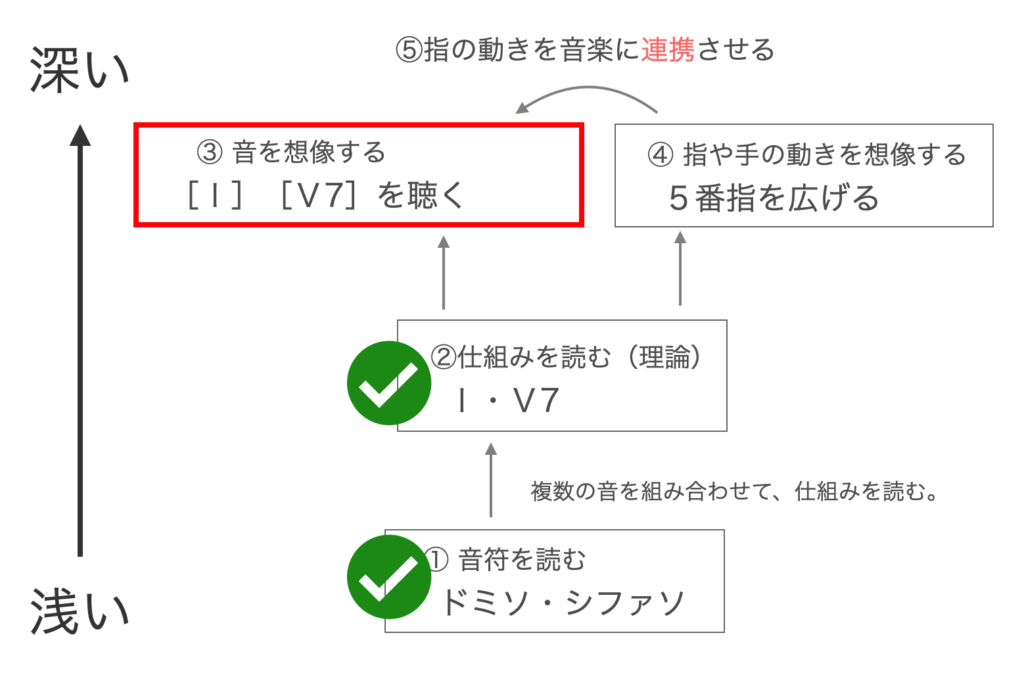

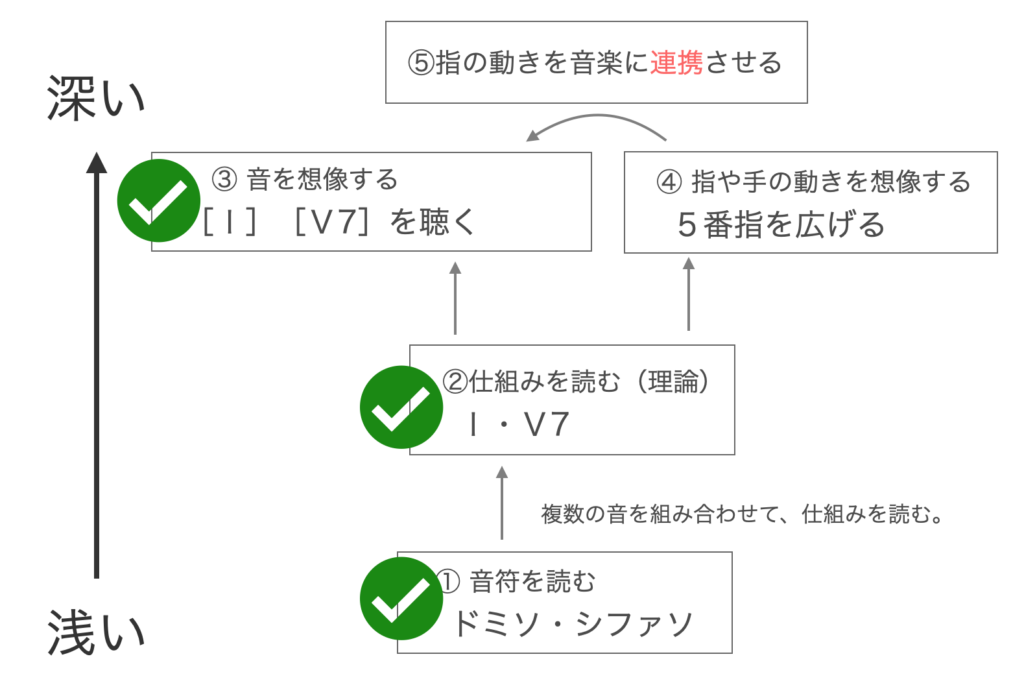

《譜読み工程》で考えると、

①[ドミソ][シファソ]の音符を読めてない。

② [ドミソ= Ⅰ ][ シファソ=Ⅴ7]の理論がわかってない

③ Ⅰ・Ⅴ7の響きを想像できてない。

④左手5番の指を広げる感覚ができない

⑤音を想像しながら弾くができない。

のどれか。

今回の生徒さんの場合、

・今までの様子

・「間違えたことに気づいてない…」

からすると、

おそらく「聴いてない」が原因。

《譜読み工程》の

③の音を想像できてないが原因。

なので

③の音を想像するの改善を行う。

どう指導するの?

でもその

「③音を想像してるか?の確認」

って案外難しい。

なので今回は

聴き分けができるか?を行う。

聴き分ける音は

・ Ⅰ[ドミソ]

・Ⅴ7[シファソ]

・間違えてた[ドファソ]

の3種類。

その聴き分けを行うことによって

そもそも「聴く」も行いたい。

生徒さん。

これは難なくできました。

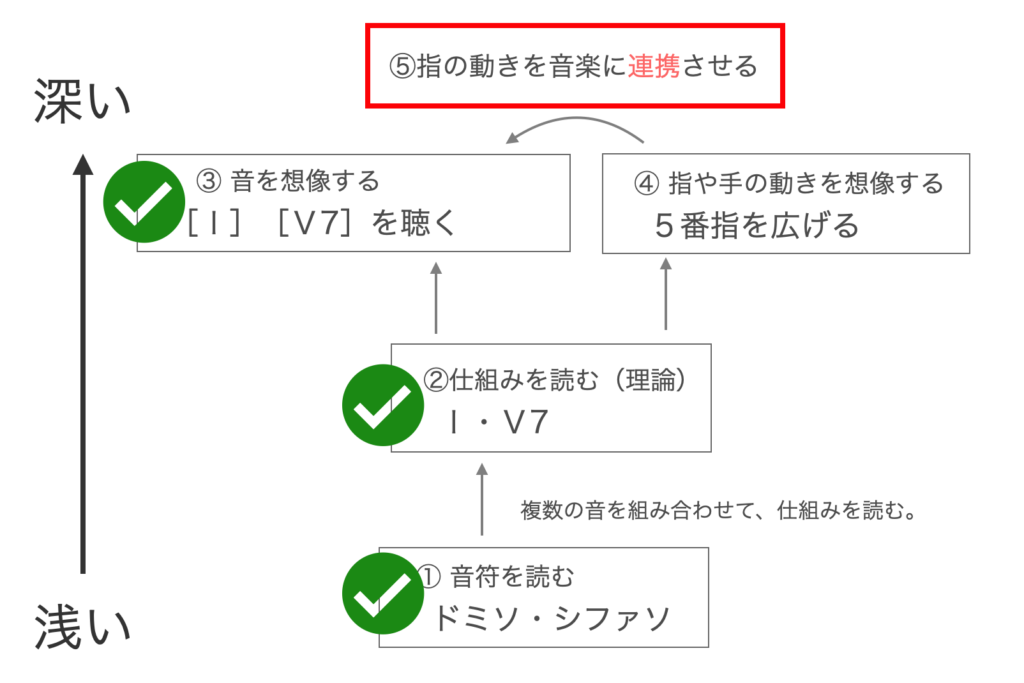

となると図の③はOK。

ということは、

基本3要素(理論・聴く・テクニック)

はあるけど、

・聴き方が分からない

・聴く余裕がない

が原因かな…?

となると

⑤の連携に問題がありそう。

というわけで今度は

その[ Ⅰ ][ Ⅴ7]を聴きながら弾けるか?

と⑤の確認。

もしできなかったら

④の5番の指の動きを確認する。

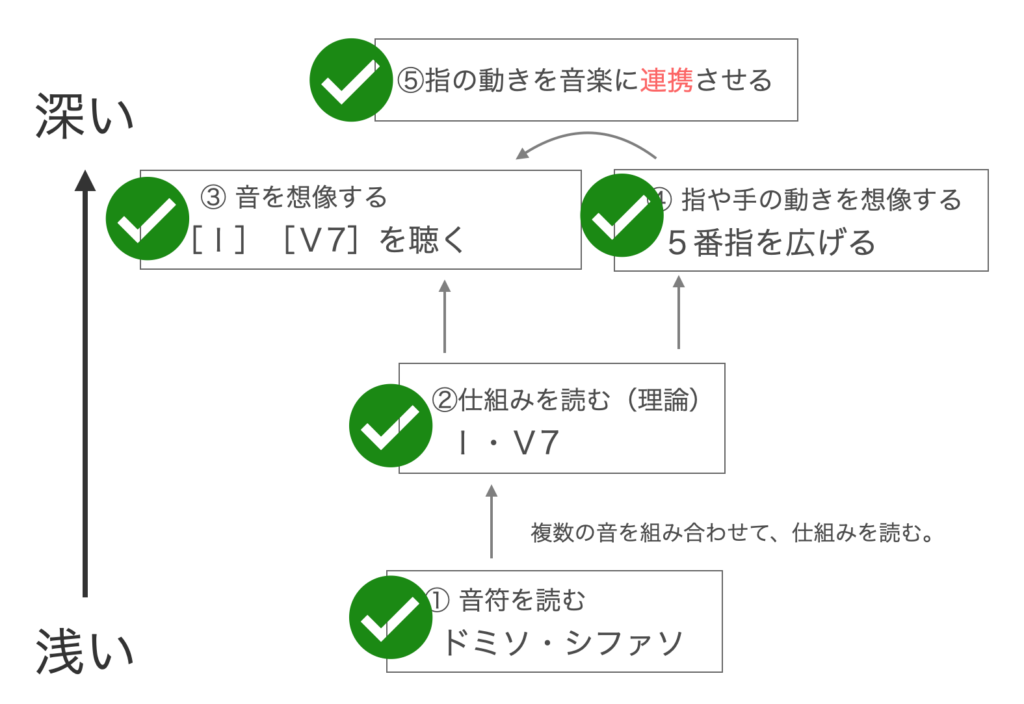

弾いてもらったら

音に引き寄せられるように

自然に指が動いてる。

さっきの

③音を想像する練習が効いてる。

なので大丈夫そう。

これで一応弾けたことになる。

どう指導するの?(応用編)

でも、これを応用しても弾けるか?

を行う。

というのも

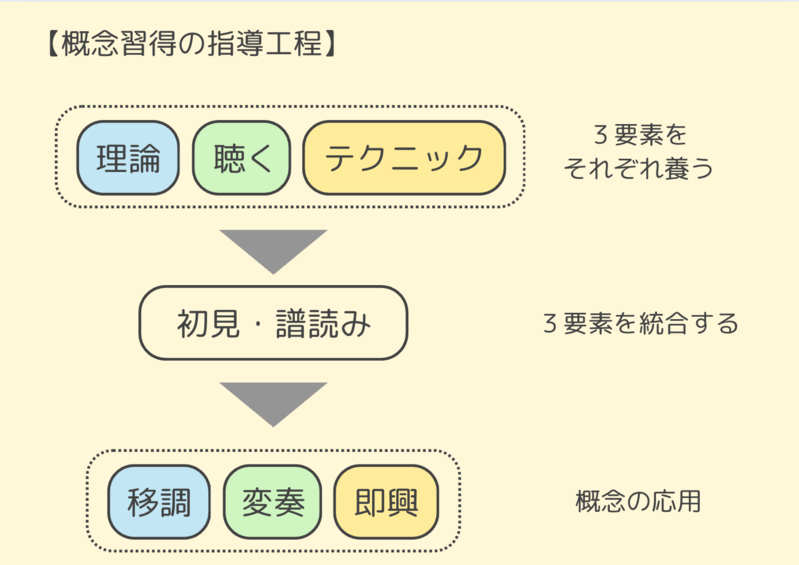

概念(音楽ルール)を習得する工程はこんな感じ。

①3要素(理論・聴く・テクニック)の確認

②初見や譜読みで3要素の統合

③概念の応用

今回身につけたい概念は

[ Ⅰ ][Ⅴ7]。

近い将来、

これを使いこなせるようになって、

[ Ⅰ ][Ⅴ7]を含む簡単な曲程度は、

初見で弾けるレベルに持っていきたい。

んで今、

【指導工程②:統合】まではできた。

算数で言うと、

計算問題はできる状態。

次は文章問題が解けるか?

の応用段階に入る。

ピアノ指導で言うと、

移調:理論がわかってるか?

音程・和音が聴けてるか?

変奏:他の概念が加わってもできるか?

即興:楽譜がなくても統合ができるか?

を行う。

んで今回は移調。

理由は、

「音程を感じてるか?」

を確認したいから。

なので

Gメジャーに移調して弾いてもらう。

生徒さん。

移調自体は慣れてるし

Gメジャーの場所もすぐに探せた。

移調もOKだった。

これで

譜読みはできてることがわかる。

とはいえ今回の根本的原因は

「聴いてない」。

一応今回の曲は大丈夫だけど

まだ「聴いてなかった」→「聴きながら弾く」

を行えたばかり。

概念習得も

まだ変奏や即興を行ってないので

身についた!とは言えない。

なのでしばらく様子を見て

変奏や即興を行おうと思う。

ピアノ指導の教科書

ピアノ指導の教科書