このカテゴリーの記事は、私の個人的な気づきや考えを書いてます。

思考途中だったり、私だからできることを書いてるので、

多くの方に当てはまるとは限りません。

「考えの1つ」として気軽に読んでいただけたらうれしいです。

ある大人生徒さんが、

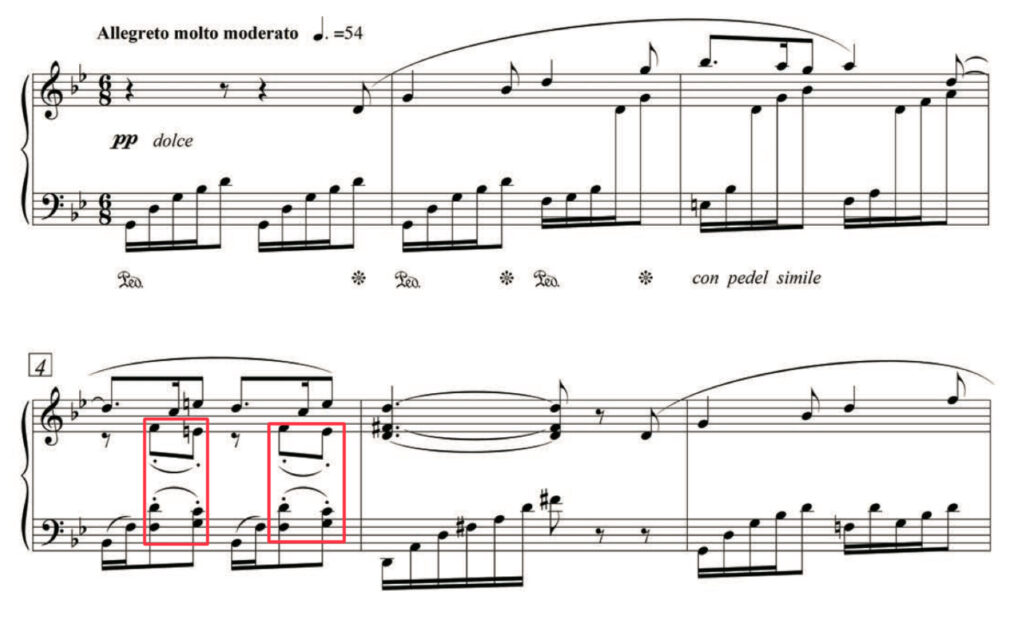

フォーレの《シシリエンヌ》を

お気に入りで弾いています。

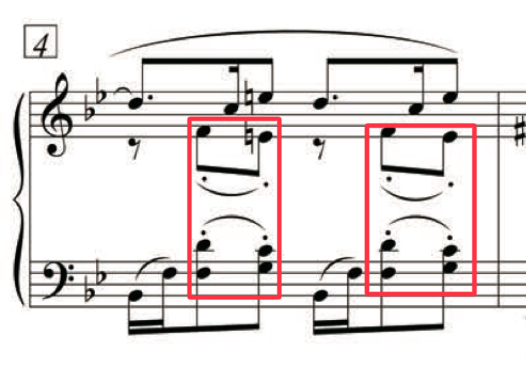

でもこのスタッカートに

違和感を覚えている様子でした。

私個人的には、

このスタッカートが

小さなステップをしてる感じで

面白いんだけどな…

と思ったけど、

「舞曲」ということや、定番演奏を知らないから

違和感があるのかも……と思い直し、

・シシリエンヌの意味

・舞曲としての成り立ち

を伝え、

定番の弾き方を実演してみました。

それでも、

生徒さんの表情はしっくりきていない様子。

なんで違和感があるんだろ?

と思い、改めて生徒さんがよく聴くという

清塚さんの演奏を聴いてみることに。

すると、

確かに音がつながって聴こえる。

けれど、よく耳を澄ますと、

実際には切れているんですよね。

スタッカートというよりも

テヌートっぽいけど。

演奏シーンが見えないので、

・ペダルを踏んだままスタッカートなのか?

・音の効果をエフェクトで加工しているのか?

までは分かりません。

(後者っぽい感じもするけど…)

でも、注意深く聴くと

その部分は小さく縦の動きが

あるように感じました。

でもそのように感じるのは、

本来はここは切れてるはず!

の思い込みがあるから。

かもしれませんが…

そもそも、

動画のコンセプトも「子守唄」なので、

原曲の舞曲的な雰囲気というより、

眠りを妨げない穏やかな演奏に

なってるかも…

と他の曲も聴いてみると、

やはり《エリーゼのために》もずいぶん大人しい印象。

音も間引かれている。

(シシリエンヌも間引かれてるけど)

もちろん、

これは「子守唄」としての解釈だから、

そういう演奏も素敵です。

でも、改めて思ったのは——

「このスタッカートが

切れているかどうかを判断できるのは、

歯切れよく演奏された

定番の演奏を知っているからこそ。」

《シシリエンヌ》は本来、舞曲。

横の流れを感じつつ、

時折見せる小さな縦の動きが面白い曲です。

ちなみに直筆譜も確認しましたが、

スタッカートはついてます。

とはいえ、生徒さんは、

「繋がってると思ってる演奏」

が気に入ったわけです。

現にスタッカートではなく

スラーの楽譜もあります。

試験があるわけでもないので、

それを知ったうえで、

生徒さんがどう弾きたいかは自由。

でも、

本物を知って聴くのと、

知らないで聴くのとでは、

聴こえ方が違う。

——そんな発見をした出来事でした。

教える時って

言葉の定義が必要だったりするけど、

音イメージの共有も大事だな…

と思います。

確認してよかった。

じゃないと、

私の解釈を押し付けるところでした。

ピアノ指導の教科書

ピアノ指導の教科書