ピアノ学習は、単に「楽曲を弾けるようにすること」ではありません。

様々な音楽ルール(概念)を学び、身につけること。

そのため学ぶべき内容を身につけているか?を確認しながら指導します。

ここでは、ピアノアドヴェンチャーの各曲で

・何を学ぶのか?(概念)

・どうやって身につけるのか?(指導工程)

をお伝えします。

なぜこれを学ぶのか?

・良い音を鳴らす

・早い譜読み

・無理なく指を速く動かす

・自由な音楽表現

など長くピアノを楽しむには

身体の使い方がとても重要です。

でも昭和時代の指導では

「手首を動かさず、指をしっかり動かす」

の指導が多かったですね。

その結果、

「タイプライターのような音」と言われたり、

多くの故障者を生んでしまいました。

中村紘子さんが留学の際、

奏法を矯正された話は有名ですよね。

海外では、

指だけの打鍵ではなく、

身体のさまざまな部位を使って弾くのが

定番なのです。

ピアノアドヴェンチャーの場合、

まず目指したいテクニックとして

・腕の重みを感じる

・丸い手全体で弾く

・崩れない指先でのタッチ

があります。

とはいえこれらは

すぐに身に付くものではありません。

でもピアノを長く楽しむためにも、

少しずつ身につけて行きたいところです。

目標:うでの重みを感じる、手の形を体験する

・[腕の重み]を感じる体験

・[丸い手で弾く]の体験

・そもそも[リラックス状態]はどういう状態か?を知る

そして最終的には

テキストのレベル1の最初までに、

これらが「意識すればできる」を

目指すのがオススメです。

いつもは身体の動きまで

意識が行ってないけど、

「意識すればできる」

という状態ですね。

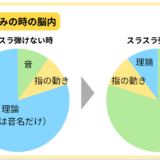

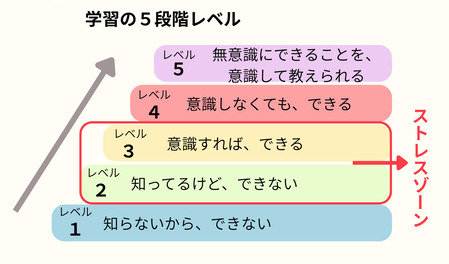

これは「学習の5段階レベル」の図でいうと、

真ん中のレベル3にあたります。

というのも

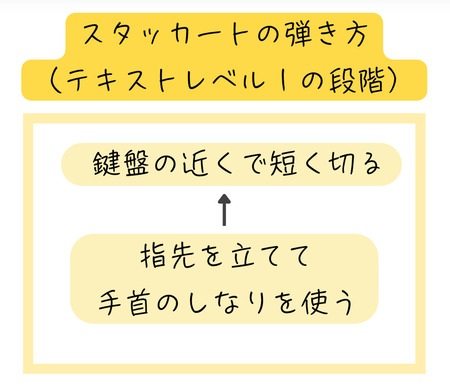

テキストのレベル1では、

スタッカートが出てきますが、

スタッカートの時に

指先が鍵盤から離れすぎると

ミスが増えます。

離れる原因は

[手首のしなり]に欠けるから。

その[手首のしなり]には

[腕の重みを感じる]

が必要なんです。

でもそのスタッカートの段階で

手首のしなりができてないと

指先が鍵盤から離れてしまい、

ミスが目立ちます。

すると生徒さんは

・ミスしないように何度も弾く

・余計に身体が固まる

などなかなか思うように弾けません。

またその段階で

初めて[腕の重みを感じながら弾く]って

結構大変。

学習レベルの

レベル2:知っているけど、できない」の

「ストレスゾーン」に長く留まってしまうことになります。

なので、ここで体験しておき、

少しずつ身につけ、

レベル1の初めまでに「意識すればできる」

にするのをオススメしています。

・[腕の重み]を感じる体験

・[丸い手で弾く]の体験

・[リラックス状態]はどういう状態か?を知る

※自由な発想の生徒さん・主体性のある生徒さんについては、この通りではなく生徒さんの発想に基づいて指導します。

※導入:基本をスムーズに行うための準備

基本:定番の使い方

発展:定着を深めたり、初見力を養うための指導内容

緑枠:聴く活動 青枠:理解する活動 黄枠:テクニック活動

【導入】 脱力を体感する

※導入:基本をスムーズに行うための準備

①〈イメージ〉:イメージ作り

基本はテキスト通りに進めますが、

[腕の落下]が難しい場合があります。

原因は、

リラックス状態(脱力)がわからないから。

そこでまずは、

「どういう状態がリラックスなのか?」

を体感するのをオススメしてます。

そこで私は、

小さなお子さんには

石を探す設定でごっこ遊びをしてます。

生徒ちゃん!

カルロスたちが山に行ったんだって!

するとね、

[まほうの石]を見つけたんだって!

その石を持って弾くと、

ピアノが上手になるらしいよ!

生徒ちゃんも一緒に探しに行こう!

何色の石がいい?

じゃあ、赤にする!

と、石を探す設定でごっこ遊び。

②〈聴く〉:リズム模倣(省いても可)

じゃあ、赤い石を探しに行こう!

先生の真似をしながらついてきて!

と復習を兼ねて、

適当なリズムを手で鳴らしながら

部屋を歩き回ります。

口でも「たんたんたん」など言いながら

鳴らすのがオススメです。

③〈テクニック〉:リラックス状態を体験する

あ!!

生徒ちゃん!!

赤い石を見つけたよ!

でも、大きい石だ…

持ち上がるかな…?

力を入れて一緒に持ち上げよう!

わかった!

よいしょ!!

よいしょ!!

実際は何もないのですが、

大きな石があると見立てて

持ち上げる動作をします。

ここで、行いたいことは

「力を入れる」。

ふぅ〜、重い…

持ち上がらないね…

と、持ち上げようとしますが

なかなか持ち上がりません。

(国語の「大きなかぶ」のような感じ)

ここで行いたいことは

入れていた力を緩めること。

これがリラックス状態(脱力)です。

よ〜し!

もう一度やってみよう!

よいしょ!!

と何度か[力を入れる/脱力]

を行います。

これにより、

「リラックス状態(脱力)」

を体感できます。

よ〜し!

じゃあ、思いっきり力を入れて

この石を椅子まで運ぶよ!

せ〜の!!

と、最後は

部屋で見つけた大きな赤い石を

椅子のところまで運びます。

(実際、手には何もないんですけどね…)

ふ〜〜っ!!

重かったね!

わざわざごっこ遊びをしない場合は

・全身に力を入れる→抜く

・肩をぎゅうっと上げる→落とす

これにより

「リラックス状態(脱力)」

を体感できます。

④〈聴く〉:小さな石を作る

こんどは、この石を小さく切るよ!

先生の真似をしてね!

と、手をナイフに見立てて

手で持てるくらいの大きさに切ります。

(「だったら、運ぶ前に切ればいいじゃない?」と言われそうですが…笑)

その時、リズム模倣をさせつつ、

オーバーにしならせた腕を使うと

腕の動きも真似してくれることが多いです。

「観察力がある」ということもわかりますね。

これを手頃な大きさになるまで

何度か繰り返します。

【基本】 腕の重みを感じる・丸い手を体験する

基本:定番の使い方

①〈テクニック〉:腕の重みを感じる

今度は座って

テキストの動きをやってみよう!

座り方覚えてる?

と前に行ったことを

さりげなく復習。

【教え方:基本編】A:p10「100点まんてんのポーズ」

『まほうのいしが、

ゴロンと落ちた』だって!

最初は重い石だったけど、

突然軽くなった感じだよ

と手首から浮上させて

『ドスンっ!』と落として見せます。

やってみて!

この[落下運動]が難しいですよね。

[叩く]になりがちです。

そんな場合は

・生徒さんの膝の上に先生の腕を落とす。

([落下]と[叩く]の違いを示す)

・先生の腕を持ってもらう

などを行い[腕の重さ][落下]を体験します。

②〈テクニック〉:丸い手を体験する

落とした石を優しく持って、

くるくる回せるかな?

と、

石を持ったつもりの[丸い手]を腿の上におき、

指先は腿に触れたまま 手首を回します。

ここで、丸い手を体験しつつ

手首の柔軟も体験することになります。

③〈テクニック〉:親指の弾き方を体験する

イラストでは

1番の指の付け根を動かすようになっていますが、

近年のピアノテクニックの研究によると

1番で弾く際は、

手全体で弾く方が手への負担が少ないようです。

現に腱鞘炎になる部位は

1番の根本のことが多いです。

もちろん

1番の根本を動かして弾くこともあります。

でもそれは

浅い軽いタッチで弾く時。

なので1番の指は、

1:手全体を動かす

2:その[手のしなり]を指先で受けるだけ

の弾き方を個人的にオススメしています。

というわけで、

ここでは

1:[丸い手]を腿の上に置く

2:指は動かさず、手首や腕を動かして1番の指で弾く真似

を行ってます。

④〈テクニック〉:肩の柔軟を体験する

あ!風が吹いて来たよ!

石が飛んでいっちゃう!!

と、風にあおられたように見立て

腕全体を肩からあちこちに回します。

石は持ったままだよ!

手から離さないでね!

と、手の形はキープしたまま

肩・腕・肘・手首は柔らかく。

を体験します。

⑤〈テクニック〉:丸い手で鍵盤に置く

風がおさまったみたい。

静かに鍵盤に手を置ける?

丸い手になってるかな?

と何週間か行ったり、

忘れたころにまた復習します。

⑥〈聴く〉:音楽に合わせて①〜⑤を行う

こんどはこれを

音楽に合わせてやってみるよ!

歌詞をよく聴いて、

やってみよう!

先の指導方法で何週間か行ったり、

忘れたころにまた復習します。

その時、また同じ内容だと面白くないもの。

そこで、探す石の色を変えます。

これだけでも、「違うことをしてる」感じになります。

生徒ちゃん!

今日も、石を探しに行くよ!

何色の石にする?

すると

・テキストに書かれてる他の色

・書かれてない色

・星やハートなど模様が入った石

など個性が表れます。

これを承認してると

自分が認められたように感じるので

自信も付いてきます。

ピアノ指導の教科書

ピアノ指導の教科書