ピアノアドヴェンチャー

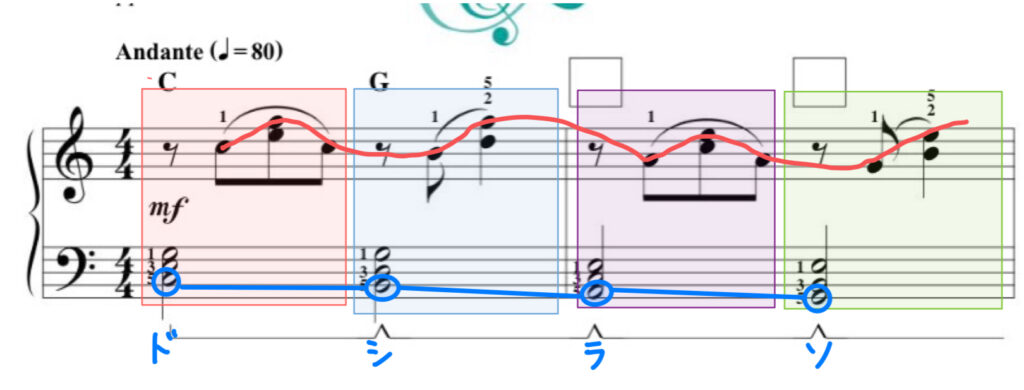

レベル3の「転回形のエチュード」。

エチュードって「練習曲」のことです。

練習曲なんだけど

コード進行もいいし

ベースラインがいい感じなので

人気の曲です。

小6くんも

気に入ってるらしい。

でも気に入ってる割には

肝心のベースラインが

聴こえてこない…

ということは、

和音の流れは聴いてるけど、

ベースラインは聴けてない。

↓

だから

弾いてるつもりになって

実際は鳴ってない。

↓

なので

せっかくの綺麗なコード進行なのに、

薄っぺらく聴こえる。

が現状。

昔の私だったら、

「音が抜けてるよ!ちゃんと弾いて!」

「ちゃんと音聴いて!」

かな…?

音が抜けてるよ!ちゃんと弾いて!

は、速攻性はあるけど、

音が抜ける原因の

根本的な解決にはならない。

なので、

また同じような現象になりそうだ。

ちゃんと音を聴いて!

は、

・何を聴くのか?

・どうしたら聴こえるのか?

がわからないと

これまた解決にならない。

そこでおすすめなのが

ベースを意識して聴く練習。

どうしてベースが聴けないのか?

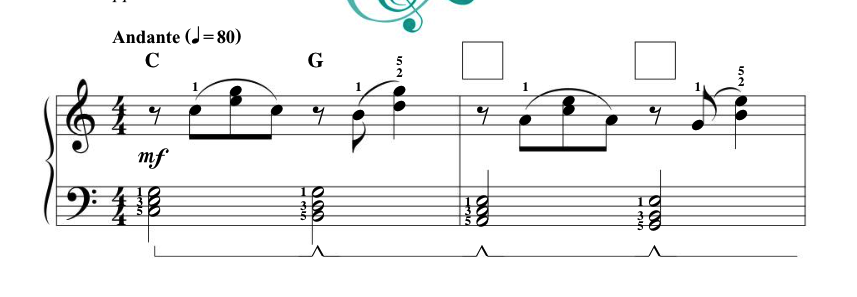

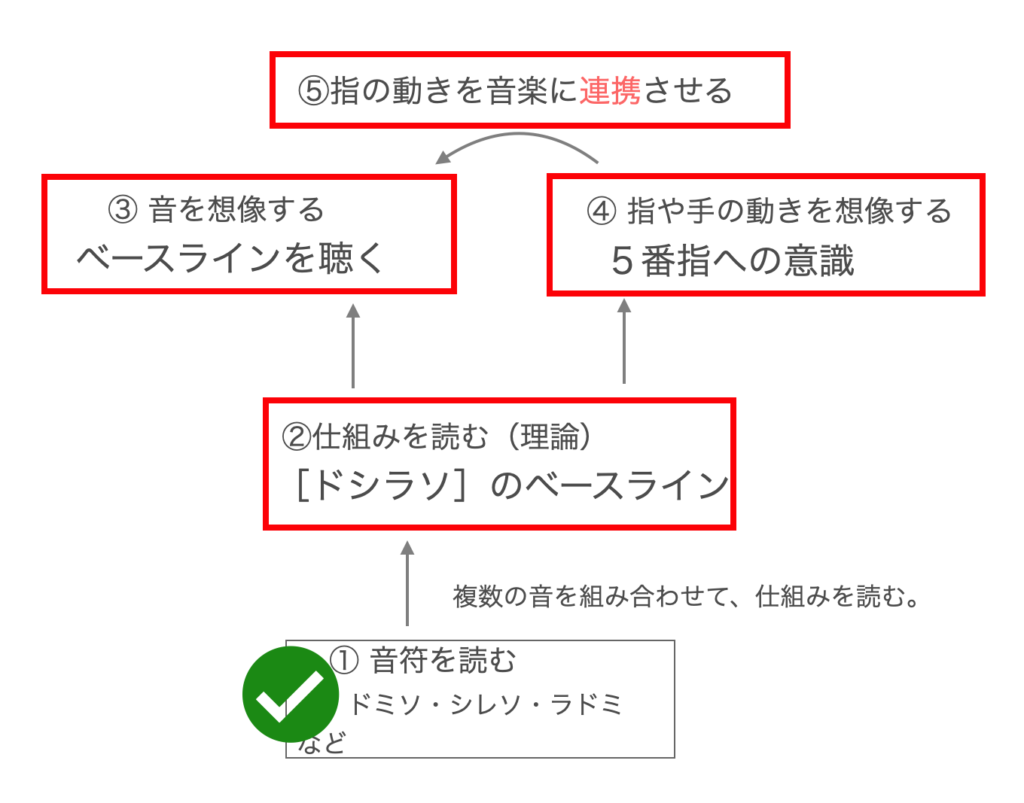

そもそもここを弾くには

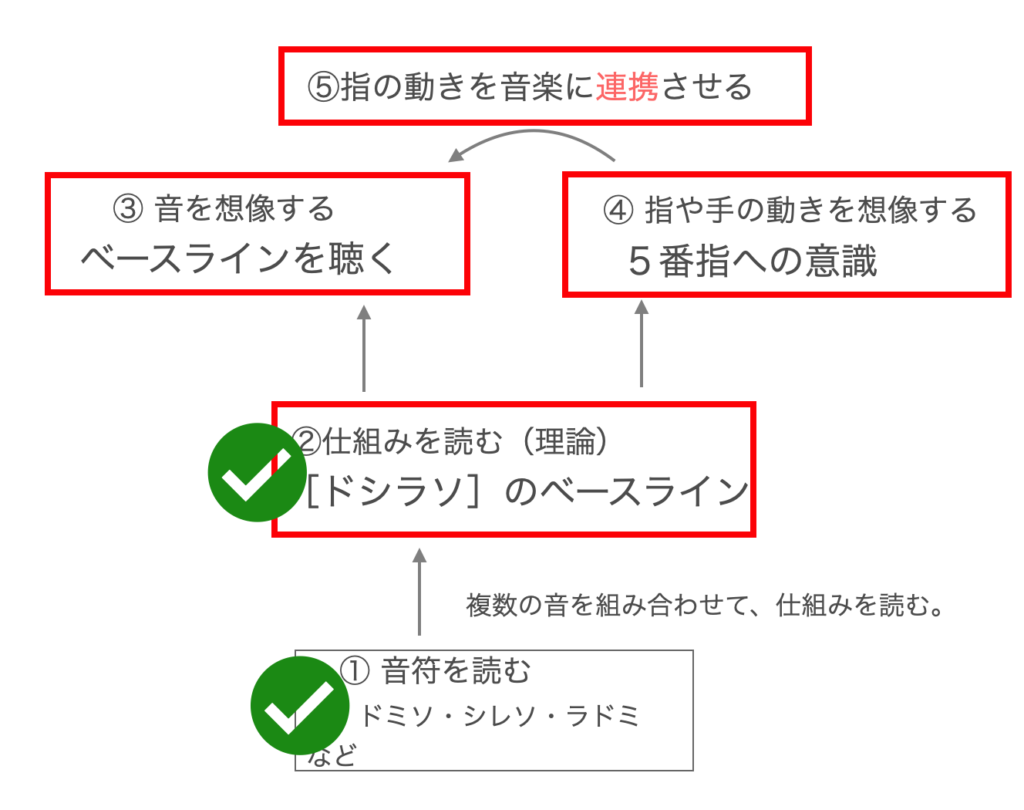

①音符を読む

②[ドシラソ]のベースラインを知る(理論)

③ベースラインを聴く(聴く)

④5番の指へ重さを乗せる(テクニック)

⑤音を想像しながら弾く

が必要

が必要。

今回、音は読めてるので

②[ドシラソ]のベースラインが分かってない(理論)

③ベースラインを聴けてない(聴く)

④5番の指へ重さを乗せられてない(テクニック)

⑤音を想像しながら弾くができない。(連携)

のどれか。

②理論

③音の確認

⑤連携

④テクニック

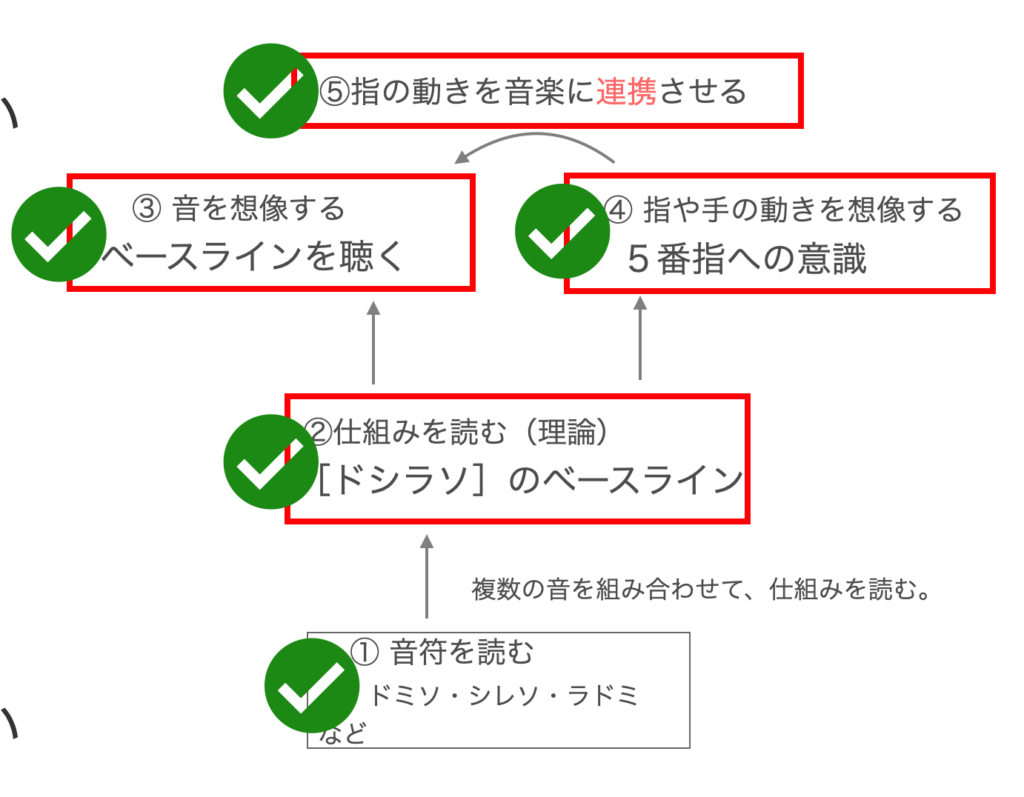

②(理論)の改善:ベースラインの確認

ピアノって

同時に複数の音が鳴ることが多い。

すると一番目立つ

メロディーを聴いてしまう。

なので多くの場合

メロディー以外を

聴けてないことが多い。

とはいえ

・音の流れ

・メロディーの存在

・音程の存在

などを知らないと聴けないもの。

そこでベースラインがあることを

聴いたり歌って確認。

小6年くん。

これは大丈夫。

③(聴く)の改善:ベースラインを聴く

そもそも和音は

音の塊→単音

の順で聴こえる。

なので

特定の音を意識して聴く場合は、

1、先生が和音を弾く

(バランスのいい和音で弾く)

2、そのまま伸ばしたままにする

3、複数の音から特定の音を耳で探すように聴く

「3、特定の音を聴く」は、

まるで雑踏の中で

特定の音や声を探すように。

すると

ベースの音が浮き出るように

聴こえてくる。

(正確には、

そのようなバランスで弾くから

聴こえるのだけど)

これは慣れてないと

探すには少々時間がかかるので

1つの和音につき

5秒ほどかける。

小6くん。

目を閉じて聴いてました。

⑤(連携)の改善:ベースラインを聴きながら弾く

そして

③の聴くを確認しつつ

⑤の連携。

(④は一旦保留)

そのベースラインを聴きながら弾いてもらった。

すると

いい感じのハモりになった。

正確には、

さっきのベースラインが聴こえるように

弾き方を無意識に工夫するからだけど。

④の身体の使い方が

音に誘導されるように

自然に弾けてる。

なので、

残りの改善は一気に進みました。

まとめ

ベースラインが聴けると

和音の厚みも感じるし、

上のメロディーを支えてる感じもする。

また

隠されたメロディーとしての

役割も果たしてる。

より一層

音楽的な表現が

できるようになりました。

本人も満足そうです。

帰り際、

和音好き?

と尋ねると、

好き!!

と珍しくはっきりと即答!

いつもは

まだ自分のことが分かってないようで

「う〜ん…そうかも…」だったけど

今日は即答でした。

ほんと、

「好き!!」って思えることがあるって

大事だよな…と思いました。

これからも

音楽の魅力を伝えていきたいです。

ピアノ指導の教科書

ピアノ指導の教科書